De 0 a 100: rueda productiva y reproductiva en granjas porcinas de nueva construcción

Para leer más contenidos de Revista porciSapiens Octubre 2024

Para leer más contenidos de Revista porciSapiens Octubre 2024

El establecimiento de una granja de nueva construcción implica un meticuloso proceso de adaptación de las reproductoras para maximizar su rendimiento desde el inicio. En este artículo repasamos los pasos críticos para implementar con éxito la rueda reproductiva, garantizando una transición eficiente y productiva.

El sector porcino español tiene una importancia clave en la economía de nuestro país, ya que supone en torno al 14% de la Producción Final Agraria.

| Dentro de las producciones ganaderas, el sector porcino ocupa el primer lugar en cuanto a su importancia económica alcanzando cerca del 39% de la Producción Final Ganadera. |

En los últimos años, el sector porcino ha crecido notablemente, tanto en producción como en censos y número de explotaciones, gracias al empuje de los mercados exteriores apoyado, a su vez, en la competitividad del sector en el mercado mundial (MAPA 2024).

Sin embargo, el sector porcino español prevé una tendencia continuada a la baja de la producción porcina entre el 2023 y 2024 a algo menos de 5 millones de toneladas de carne de cerdo y menos de 55 millones de cerdos sacrificados.

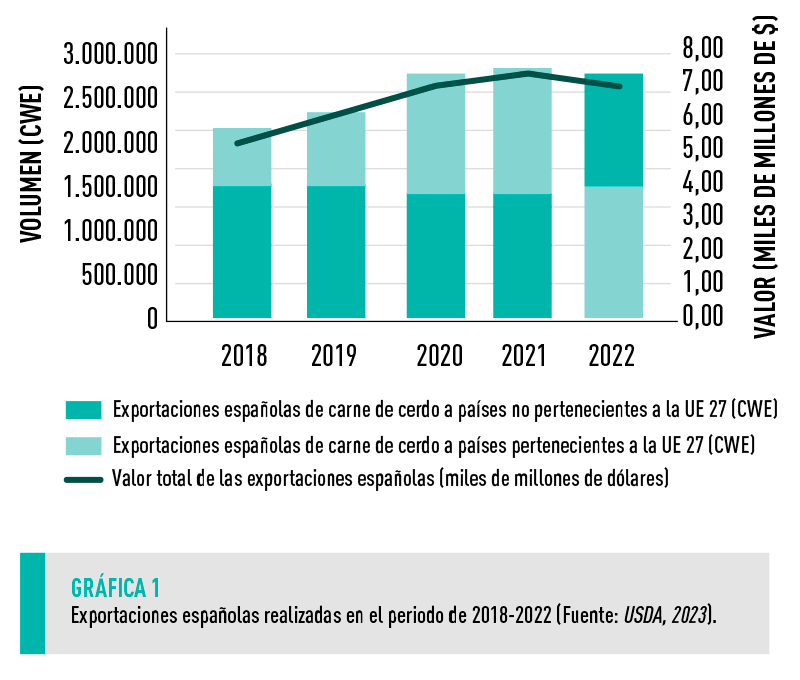

Esta bajada se debe a las menores exportaciones de carne de cerdo a mercados fuera de la Unión Europea (UE) (Gráfica 1), principalmente en China, debido a:

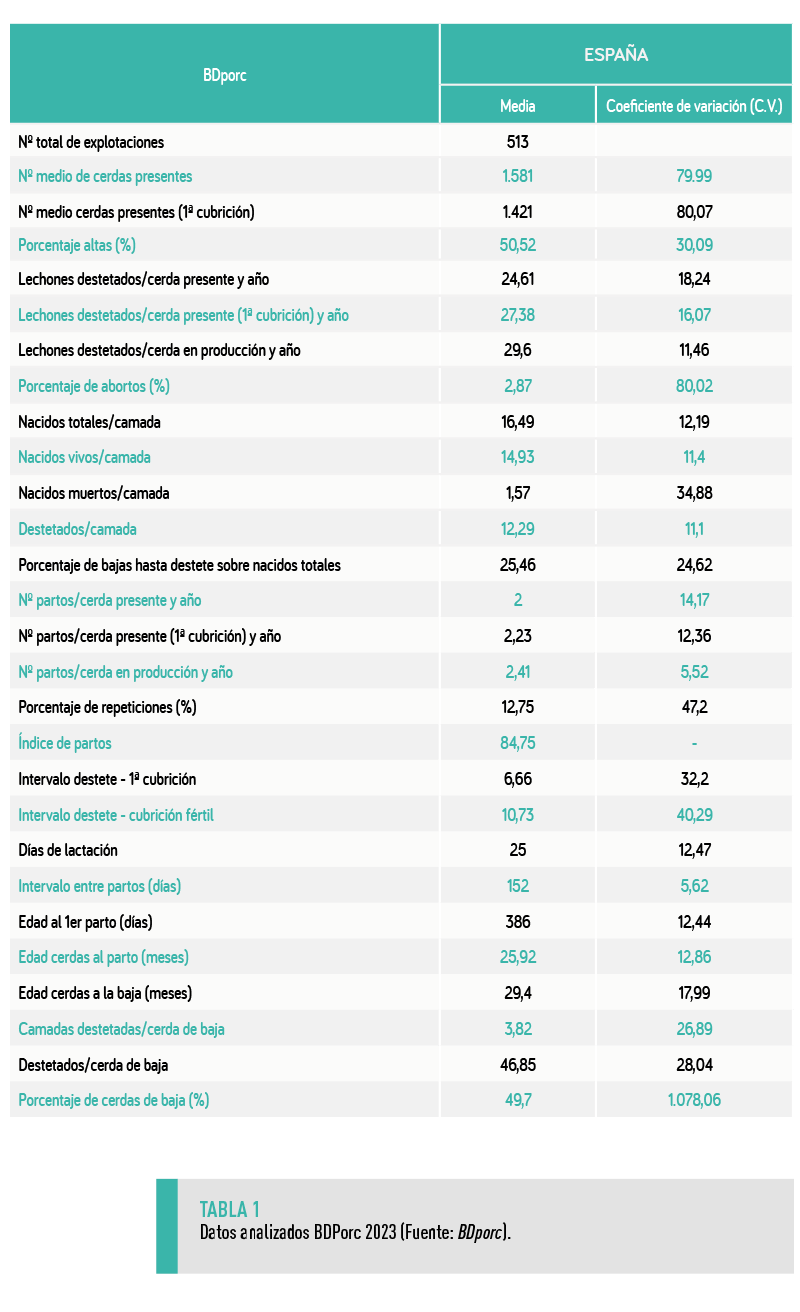

Traducido en datos de numero de granjas, el pasado 2023 se analizaron en BDPorc datos de 536 granjas de producción de capa blanca y 83 granjas de ganado ibérico (Tabla 1), observándose que los datos productivos en general han caído considerablemente en relación a años anteriores.

| Todo ello nos lleva al vaciado sanitario de granjas de madres y a la construcción de nuevas instalaciones más tecnológicas y orientadas a las nuevas exigencias de bienestar animal y nuevas generaciones de trabajadores más inmersos en el mundo digital. |

PUESTA EN MARCHA DE LA RUEDA REPRODUCTIVA EN UNA GRANJA NUEVA

La puesta en marcha de la rueda reproductiva en una granja de nueva incorporación debe ser exhaustiva. La edad y peso de entrada de las futuras reproductoras, los protocolos vacunales, la sincronización de las primerizas, las tasas de fertilidad, y sobre todo, [registrados]el número constante de cubriciones desde el inicio de la rueda, permitirán que la granja sea productiva desde el inicio.

FALLOS EN LAS CUBRICIONES SUPONEN PÉRDIDAS DURANTE LOS 7 PRIMEROS MESES DE PRODUCCIÓN

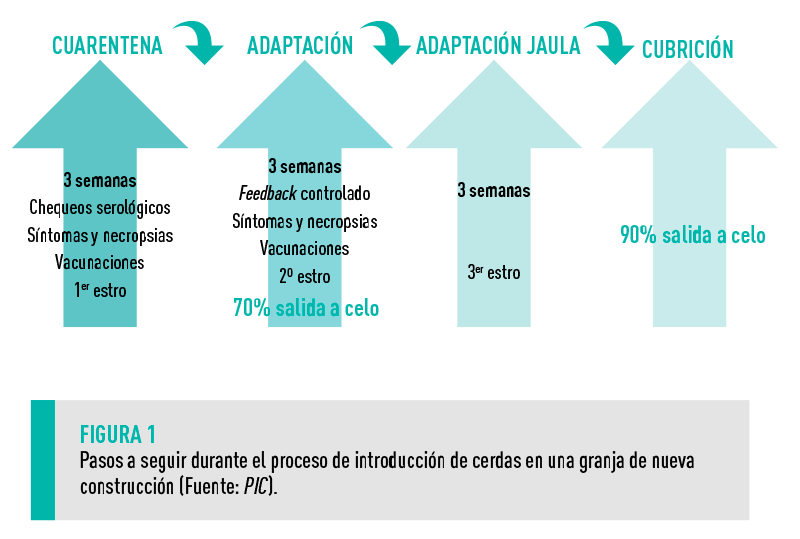

Tal y como se muestra en la (Figura 1), es importante analizar:

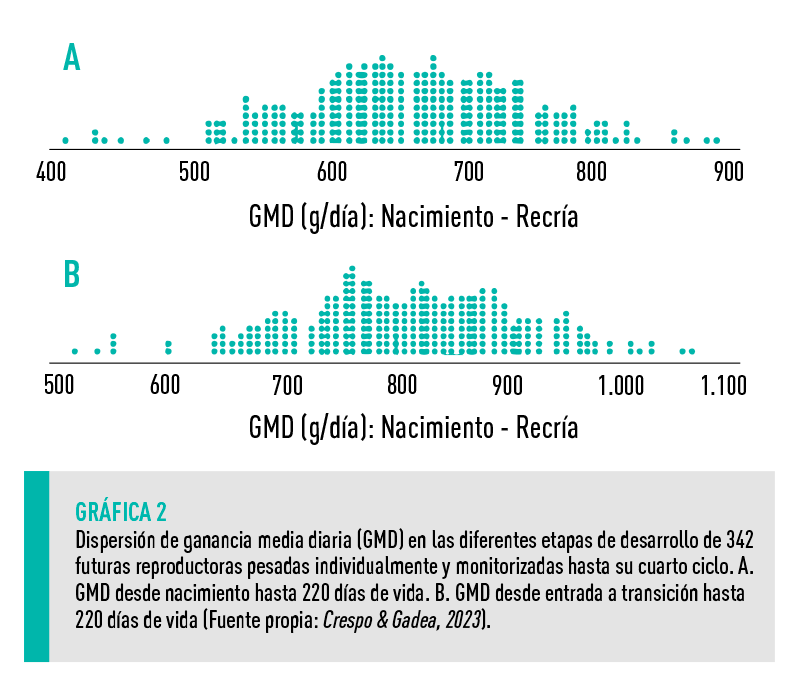

| En uno de nuestros estudios: A Se analizaron 342 primerizas desde el nacimiento hasta el 4o ciclo, registrando:

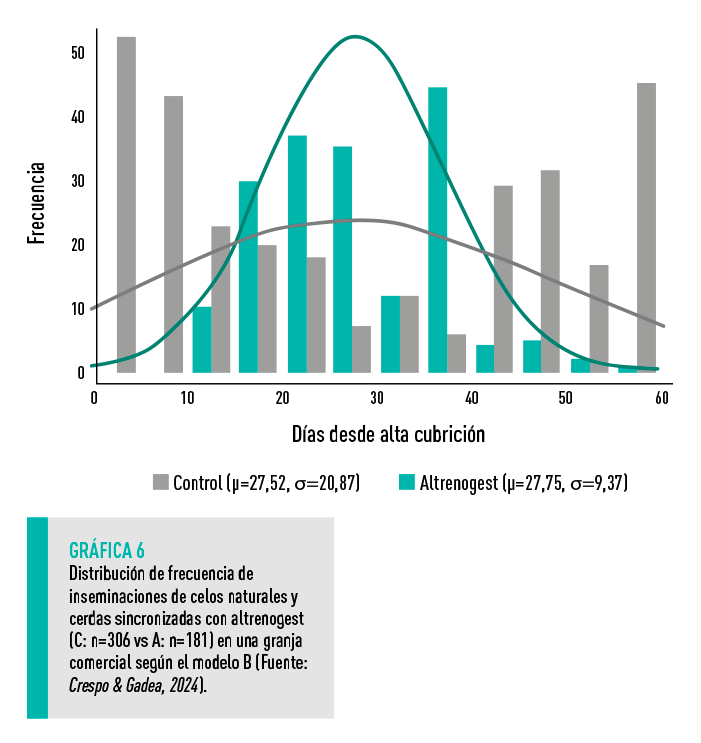

B Se analizó una granja de nueva introducción de 900 cerdas de 3-6 meses de vida sincronizadas mediante protocolos de detección de celos naturales y sincronización de celos según el modelo B que comentaremos posteriormente. |

CONDICIÓN CORPORAL Y FISIOLOGÍA OVÁRICA ANTES DE LA PRIMERA CUBRICIÓN

La adaptación de una futura reproductora para un óptimo desarrollo reproductivo debe empezar por conseguir la máxima longevidad reproductiva y eficiencia económica.

La condición corporal en la etapa de crecimiento nos indica el desarrollo de las primerizas en el periodo anterior a su primera cubrición. Así, desde el control en este punto retendremos un menor número de primerizas con:

LA CONDICIÓN CORPORAL ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL MANEJO, SANIDAD Y CONDICIONES AMBIENTALES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DE LAS PRIMERIZAS (FARMER, 2015)

Por tanto, los objetivos de la etapa de maduración (combinación de edad y condición corporal) son (Pinilla et al, 2013):

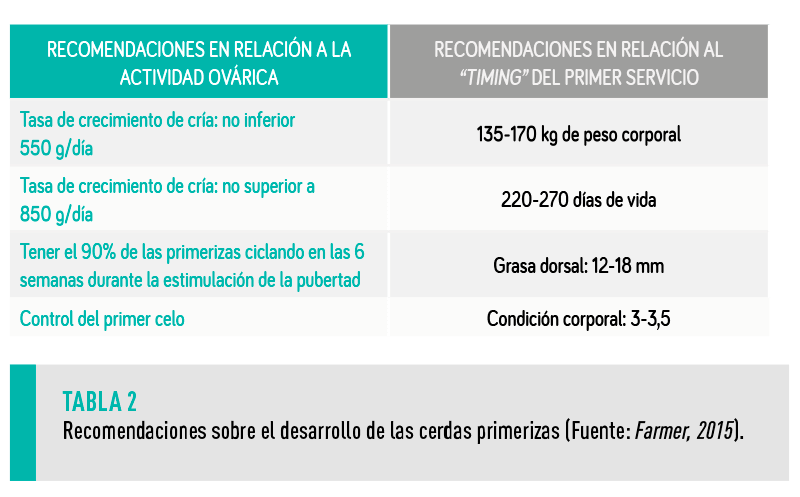

Las recomendaciones actuales más consistentes para un buen desarrollo de la primeriza se muestran en la Tabla 2, siendo importante restringir el crecimiento de las primerizas.

La alimentación de las primerizas debe ser ad libitum hasta aproximadamente los 80-110 kg, restringiéndose posteriormente para optimizar su tasa de crecimiento diaria y evitar crecimientos excesivos que puedan conllevar problemas posteriores.

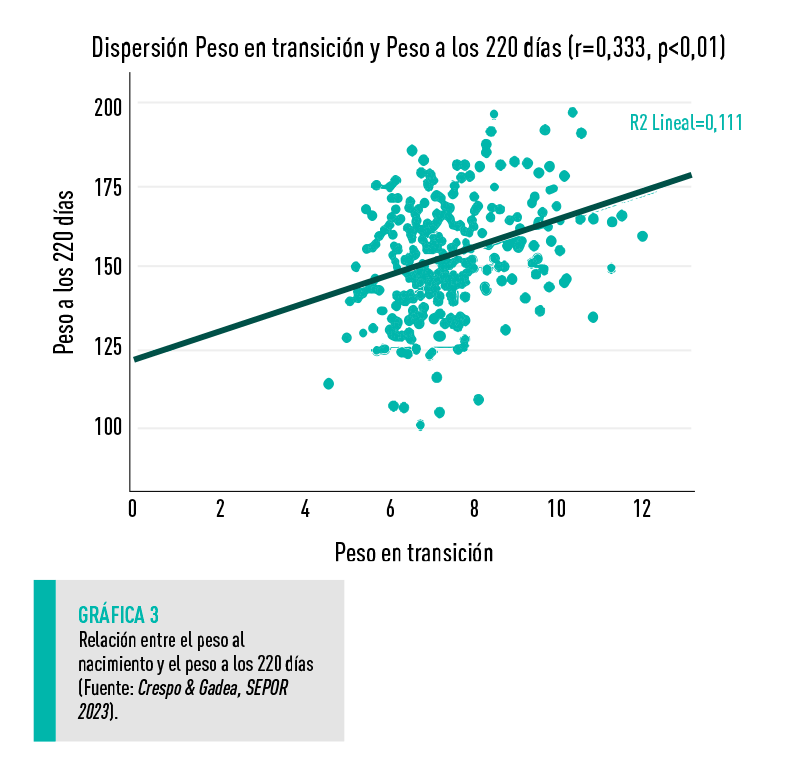

Desde nuestra experiencia, cuando se realiza el análisis en relación a los 220 días de vida, podemos observar que la dispersión de crecimientos desde la transición a los 220 es relativamente más baja que en la etapa de destete (Gráfica 3), lo que podría explicarse por un crecimiento compensatorio al reducirse la etapa de estrés de estos animales (Pulske et al., 2007), permitiendo la obtención de un 60% de las primerizas de un lote con pesos óptimos para estimulación de pubertad a las 32 semanas de vida.

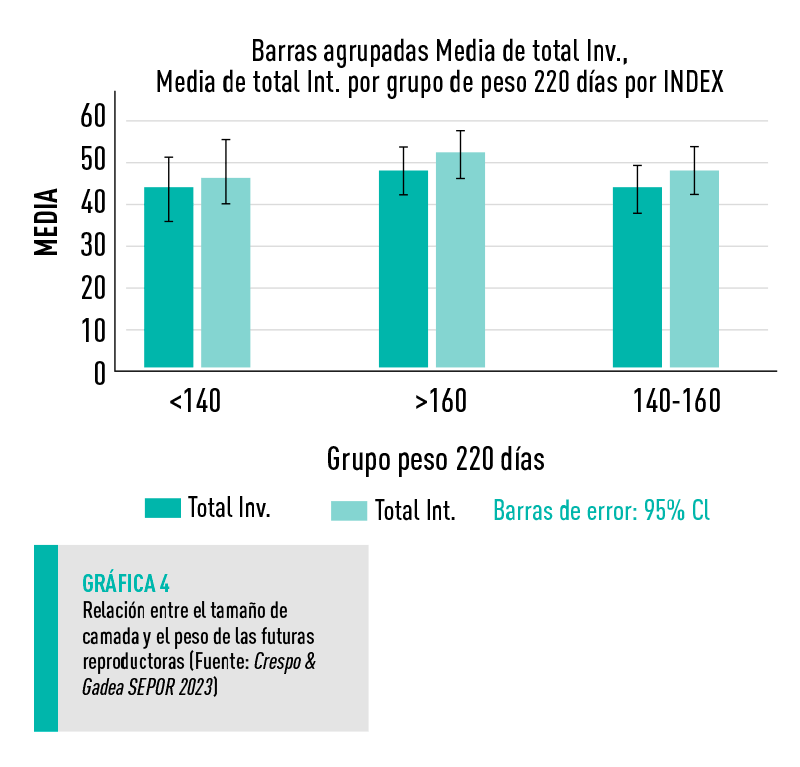

LAS CERDAS QUE HAN SIDO CUBIERTAS CON MAYORES PESOS PRESENTAN UNA GRAN DIFERENCIA EN POSITIVO EN EL NÚMERO DE LECHONES NACIDOS TOTALES

Las cerdas con un mayor peso (>160 kg) en el primer ciclo tienden a tener un desarrollo uterino más marcado con una mayor irrigación placentaria, lo que influye directamente en el tamaño de camada (Pere et al., 2000).

No obstante, en los ciclos posteriores aquellas con pesos de 140-160 kg tienen:

Finalmente, no debemos olvidar que la alimentación y la nutrición es la base del crecimiento durante esta fase de desarrollo.

La alimentación debe de tener en cuenta sus necesidades reales, prestando especial atención en la fuerza de los aplomos y huesos y garantizando que la velocidad de crecimiento no sea demasiado rápida (Danbred, 2024).

ESTADO INMUNITARIO EN LAS CERDAS DE REPOSICIÓN

La introducción cerdas jóvenes reproductoras puede conducir a una mejora más rápida del potencial genético, pero conlleva el riesgo de introducción de patógenos en la explotación (Pritchard et al., 2005).

Por ello, a su entrada, las futuras reproductoras deben ser testadas frente a:

Para 14 bacterias y 10 virus que causan enfermedades en cerdos, se ha descrito la transmisión por contacto directo, es decir, transmisión por secreciones y excreciones de animales vivos o cadáveres (Filippitzi et al., 2018).

Por ejemplo, se estima que la tasa de transmisión del Actinobacillus pleuropneumoniae es 10 veces mayor por contacto directo que por transmisión indirecta por personas, semen, estiércol, roedores, aerosoles, piensos, agua o fómites (Tobias et al., 2014).

Por otro lado, la entrada de cerdas jóvenes reproductoras es un factor de riesgo para la seroprevalencia de Mycoplasma hyopneumoniae en piaras de cerdos de engorde (Maes et al., 1997).

LA ENTRADA DE NUEVA REPOSICIÓN IMPLICA EL DESARROLLO DE PATOLOGÍAS ASOCIADAS, QUE IRÁN AMINORANDO CON LA ADAPTACIÓN A UNA NUEVA GRANJA DE PRODUCCIÓN

A este respecto, deben tenerse en cuenta varios factores, como la frecuencia de entradas, el número de animales comprados, el número de piaras de origen, el vehículo de transporte y el estado sanitario de las granjas de origen (Maes et al., 1997).

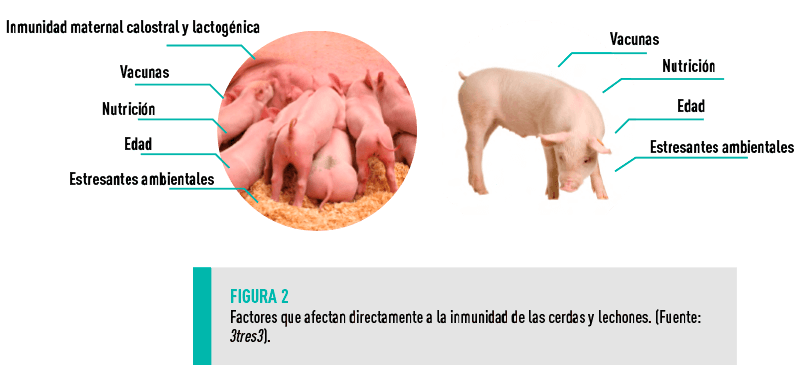

| Es fundamental lograr que las cerdas entren lo más sanas posibles, pero inmunológicamente activas para hacer frente a los procesos infecciosos que afectan a la explotación y en armonía con el estatus de la granja, la nutrición y los factores ambientales (Figura 2). |

Cuando en una granja se comienza desde el inicio, el protocolo vacunal debe ir asociado al estatus sanitario de la granja de multiplicación, pero también teniendo en cuenta las patologías propias de las granjas que existen en el entorno, ya que, en muchas ocasiones, en las áreas de elevada producción ganadera es más sencilla la aparición de patologías introducidas por las cortas distancias entre explotaciones si existe cualquier fallo en la bioseguridad externa o interna.

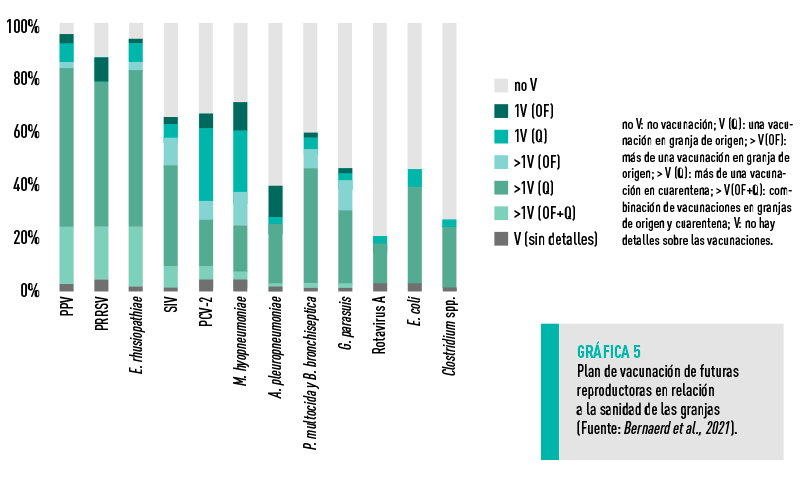

Las principales vacunaciones realizadas en las futuras reproductoras (Gráfica 5) son frente a las patologías asociadas a procesos reproductivos, respiratorios y digestivos como:

(Bernaerdt et al., 2021)

Además, en ocasiones y frente a enfermedades especificas se realizan autovacunaciones frente a patógenos como Streptococcus suis, Staphylococcus hyicus o Brachyspira hyodysenteriae (Bernaerd et al., 2021).

| Los planes vacunales deben de seguir unas pautas estrictas en cuanto a la duración de la inmunidad de la vacuna utilizada y la frecuencia y afección de los patógenos en la granja, de ahí que los protocolos vacunales deben de ser únicos, exclusivos e individualizados. |

INTRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES EN UNA GRANJA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Existen varios modelos de planificación de entradas en una granja de futuras reproductoras.

MODELO A

![]()

Se basa en:

1 Introducir inicialmente el 40% del censo de la granja durante las dos primeras semanas de entrada.

2 Posteriormente, realizar entradas quincenales de un 20% de las futuras reproductoras hasta completar el censo total de la granja.

MODELO B

![]()

1 Las primeras cerdas se introducen con 6- 6,5 meses de edad.

2 Posteriormente, entran con 1 mes de diferencia hasta llegar a 3 meses de vida.

Independientemente del modelo elegido, se controlarán los celos de las cerdas de 6-6,5 meses, eligiendo 3 lotes:

| Lote 1. Cerdas controladas de celo natural Se intenta que estas cerdas sean las más grandes del lote. Tras el periodo de vacunación se registra el segundo celo, esperando su tercera salida en celo cíclica tras la adaptación en jaulas durante 20-24 días, siendo parte del primer lote inseminado. Las cerdas sobrantes y de menor tamaño del lote en el momento de la inseminación son elegidas para protocolo de sincronización con altrenogest que se implemente en la segunda semana de cubriciones o al pasar 2 celos a los 40-45 días (Figura 1). |

| Lote 2. Cerdas sometidas a protocolo de sincronización 1 semana después de la selección de celos naturales. Se asegura la introducción de aproximadamente el 70-75% de las cubriciones necesarias mediante un protocolo de sincronización, sin control de celos (Figura 1). |

| Lote 3. Cerdas de celo natural una semana posterior al inicio del control del celo natural que supongan alrededor de un 30-35% sobrante por si el protocolo del altrenogest no funciona bien o alguna de las cerdas seleccionadas sale en celo en el lote siguiente. |

De esta forma, se establece una rueda de sincronización y control de celos naturales que permite no fallar en la rueda de cubriciones y tener asegurado un control y estimulación de celos y el uso más controlado de sincronización, asegurando así que las cerdas hayan ciclado anteriormente (Figura 1).

La cantidad de cerdas introducidas en el protocolo de sincronización depende del número de cerdas que se encuentren en celo en las diferentes semanas (siempre hay más las primeras semanas), siendo importante mantener la continuidad de recela para evitar posibles fallos en el uso de los progestágenos por problemas de manejo.

SINCRONIZACIÓN DE CELOS MEDIANTE ALTRENOGEST Y RECELA NATURAL

Siguiendo el modelo B, tras su periodo de cuarentena y adaptación en granja las cerdas deben pasar por un proceso de adaptación en jaula en su tercer estro (mínimo 18 días de adaptación antes de la cubrición, siendo el periodo de aplicación del producto) para evitar posibles caídas en el consumo de pienso, mala ovulación y perdidas de gestación temprana asociadas al estrés.

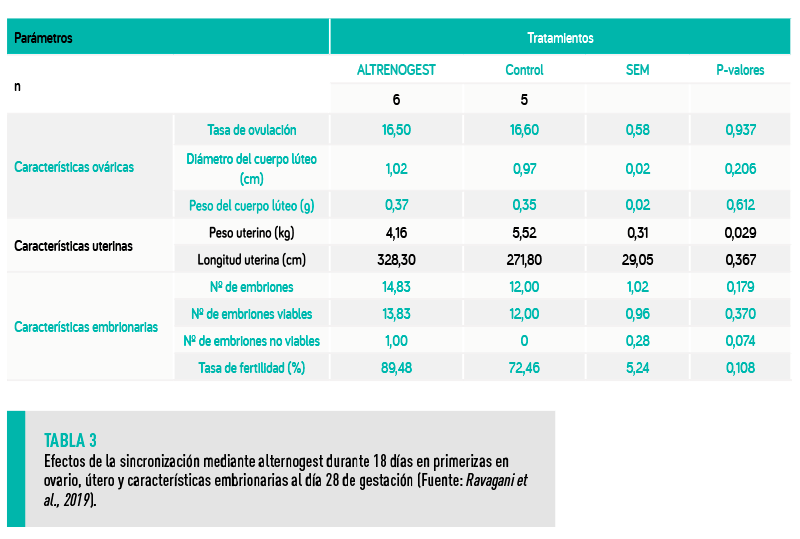

El altrenogest (ALT) es un progestágeno que inhibe el desarrollo folicular ovárico por retroalimentación negativa de la gonadotropina.

| Se utiliza sobre todo para la sincronización precisa del estro durante 18 días de aplicación de producto con tasas de hasta el 93% durante 4 a 7 días después de la administración en cerdas nulíparas y multíparas (Lopes et al., 2017). |

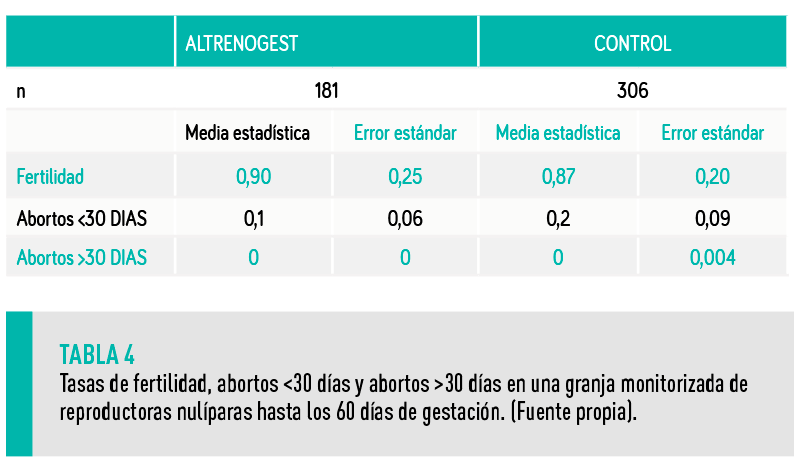

Varios estudios han señalado que la suplementación con ALT mejora el rendimiento reproductivo posterior de cerdas jóvenes y cerdas adultas, aumentando el número total de lechones nacidos, el número de lechones nacidos vivos y las tasas de preñez (Wanget al., 2018) (Tabla 3).

Según la distribución de celos naturales y cerdas sincronizadas mediante altrenogest, además de buscar resultados de fertilidad similares en una granja de nueva introducción, se busca, mediante el control de celos previos a las cubriciones, conseguir la máxima prolificidad en primer ciclo que posteriormente será observado en ciclos posteriores.

CONCLUSIÓN

El inicio de una granja de nueva construcción debe realizarse teniendo muy en cuenta el rango de edad de las cerdas introducidas, dándoles un periodo de adaptación previo antes de la cubrición para evitar pérdidas de gestación tempranas y alteraciones en la rueda de cubrición.

Los periodos de cuarentena, adaptación y vacunación, adaptación en jaulas y cubrición mediante recela natural y sincronización de celos son las claves del éxito en las granjas.

BILIOGRAFÍA

https://bdporc.irta.es/datos-y-censos/

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectoresganaderos/porcino/

https://fas.usda.gov/data/spain-spanish-swine-andpork-production-driven-down-lower-exports-andanimal-welfare

Pulske J. R. , Le dividich J., Verstegen M.W.A( 2007). El destete en el ganado porcino. Conceptos y aplicaciones. Servet.

https://danbred-manual.com/es/genepro/cerdasoptimizadas/

Aymerich P, Tokach MD, Dritz SS, Gasa J, Coma J, Solà-Oriol D. Lysine requirements of finishing boars and gilts: A meta-analysis. Animal. 2021 May;15(5):100218. doi: 10.1016/j.animal.2021.100218. Epub 2021 May 23. PMID: 34029792.

Pritchard G, Dennis I, Waddilove J. Biosecurity: reducing disease risks to pig breeding herds. In practice. 2005;27(5):230–7

Tobias T, Bouma A, Van Den Broek J, Van Nes A, Daemen A, Wagenaar J, et al. Transmission of Actinobacillus pleuropneumoniae among weaned piglets on endemically infected farms. Preventive veterinary medicine. 2014; 117(1):207–14.

Maes D, Deluyker H, Verdonck M, Castryck F, Miry C, Vrijens B, et al. Risk indicators for the seroprevalence of Mycoplasma hyopneumoniae in slaughter pigs from farrow-to-finish pig herds.In proceedings of: 8th ISVEE Congress; 1997; Paris, France1-3.

Filippitzi M-E, Brinch Kruse A, Postma M, Sarrazin S, Maes D, Alban L, et al. Review of transmission routes of 24 infectious diseases preventable by biosecurity measures and comparison of the implementation of these measures in pig herds in six European countries. Transboundary Emerging Diseases. 2018;65(2):381–98.

Carrión-López MJ, Orengo J, Madrid J, Vargas A, Martínez-Miró S. Effect of Sow Body Weight at First Service on Body Status and Performance during First Parity and Lifetime. Animals. 2022; 12(23):3399. https://doi.org/10.3390/ani12233399.

Patterson, J., Bernardi, M.L., Allerson, M., Hanson, A., Holden, N., Bruner, L., Pinilla, J.C., Foxcroft, G., 2020. Associations among individual gilt birth weight, litter birth weight phenotype, and the efficiency of replacement gilt production. J Anim Sci 98.

Patterson, J., Foxcroft, G., 2019. Gilt Management for Fertility and Longevity. Animals (Basel) 9, 434.

Putz, A.M., Tiezzi, F., Maltecca, C., Gray, K.A., Knauer, M.T., 2015. Variance component estimates for alternative litter size traits in swine. J Anim Sci 93, 5153-5163.

Heinonen M, Oravainen J, Orro T, Seppä-Lassila L, Ala-Kurikka E, Virolainen J, Tast A, Peltoniemi OA.

Lameness and fertility of sows and gilts in randomly selected loose-housed herds in Finland. Vet Rec. 2006 Sep 16;159(12):383-7. doi: 10.1136/vr.159.12.383. PMID: 16980524. https://www.zinpro.com/wp-content/uploads/2023/04/S-6071-1.pdf

Maes D, Deluyker H, Verdonck M, Castryck F, Miry C, Vrijens B, et al. Risk indicators for the seroprevalence of Mycoplasma hyopneumoniae in slaughter pigs from farrow-to-finish pig herds.In proceedings of: 8th ISVEE Congress; 1997; Paris, France1-3.

Dos SJ, Wentz I, Bortolozzo FP and Barioni WJ 2004. Early-weaned sows: altrenogest therapy, estrus, ovulation, and reproductive performance. Animal Reproduction Science 84, 407–413.

De Rensis F, Mazzoni C, Saleri R, Scollo A, Plush KJ and Kirkwood RN 2017. Effect of duration of altrenogest treatment on farrowing rate and litter size of gilts. Animal Production Science 58, 2029–2031.

Lopes T,Bolarin A, Martínez E and Roca J 2017. Altrenogest treatment before weaning improves litter size in sows. Reproduction in Domestic Animals 52, 75–77.

Wang Z, Liu BS, Wang XY, Wei QH, Tian H and Wang LQ 2018. Effects of altrenogest on reproductive performance of gilts and sows: a meta-analysis. Animal Reproduction Science 197, 10–21.

G.M. Ravagnani, C.H.G. Martinez, R.F. Carnevale, B.B.D. Muro, M.V. Mendonça, A.P.P. Pavaneli, M.S. Passareli, D.H. Nakasone, R.F. Strefezzi, S.M.M.K. Martins, A.F.C. Andrade,Effects of oestrous synchronization with altrenogest in gilts on endometrial and embryonic characteristics,Animal,Volume 14, Issue 9,2020,Pages 1899-1905,ISSN 1751-7311, https://www.ganaderacaspe.com/userfiles/uploads/services/servicio_veterinario/documents/guia-manejoreproductoras-camborough-1-2010.pdf

[/registrados]