| Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos producidos por determinados hongos, como Aspergillus, Fusarium y Claviceps spp.

|

Las afecciones resultantes de la ingestión de estos metabolitos son las denominadas micotoxicosis y los daños derivados de ellas dependen, en gran parte, de:

Los hongos requieren un sustrato (generalmente los cereales) para crecer, multiplicarse y producir toxinas y ciertas condiciones de temperatura y humedad:

Los hongos pueden crecer en el campo, en los silos de almacenaje e incluso en los propios circuitos de alimentación de las granjas cuando las condiciones de humedad o estancamiento lo facilitan.

La presencia de micotoxinas en el alimento puede dar lugar a signos de carácter agudo como:

También pueden conducir a signos más leves (subagudos o crónicos) que pueden pasar más desapercibidos como:[registrados]

Peor índice de conversión

Menor consumo de alimento

Disminución de la eficiencia reproductiva

Los efectos de las micotoxinas dependen de:

Tiempo de exposición

Dosis

Edad del animal

Sexo o categoría

Nivel nutricional

Estado de salud

Condiciones ambientales de la granja

| La presencia de hongos productores de toxinas en alimentos o materias primas no implica automáticamente toxicidad. |

Las materias primas pueden estar infectadas por más de un hongo y cada uno puede producir varias micotoxinas.

Hasta el momento se han identificado más de 300 micotoxinas.

Sin embargo, las micotoxinas que cobran una mayor relevancia en la alimentación porcina y que guardan relación con la reproducción son (Tabla 1):

ZEARALENONA

La zearalenona (ZEA) es una micotoxina producida por Fusarium spp., principalmente F. graminearum, F. culmorum y F. poae. Contamina fundamentalmente los cereales y sus subproductos.

| Cuando el nivel de contaminación en el alimento es elevado presenta un aspecto y sabor desagradable que hace reducir bruscamente su consumo, hasta tal punto que el rechazo sirve como factor de alerta.

|

Los cerdos son muy sensibles a los efectos de la ZEA (Andretta et al., 2008), con unos niveles máximos recomendados en alimentos de 0,1 ppm.

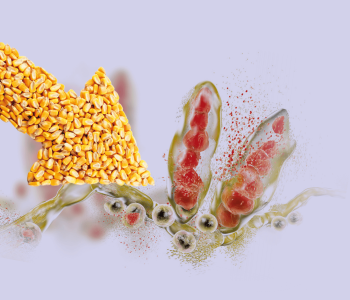

El consumo de ZEA tiene un efecto hiperestrogénico en el tracto reproductivo de las cerdas (vulvovaginitis e hipertrofia del útero) (Imagen 1).

La vulvovaginitis, que incluye tumefacción de la vulva, va acompañada de:

Otros síntomas son:

Los signos clínicos aparecen a los 3-7 días tras la administración de la micotoxina y desaparecen a los 14 días tras la retirada de la fuente contaminada (Kordic et al., 1992).

En el caso de las cerdas multíparas, la contaminación por ZEA a niveles de 5-10 ppm después del destete provoca un alargamiento del intervalo destete-celo, cuya duración es directamente proporcional a la concentración de ZEA (Meyer et al.,2000).

Los principales síntomas por intoxicación de ZEA durante la gestación son:

Aumento de la mortalidad embrionaria (menor tamaño de camada)

Disminución de la prolificidad y del tamaño de los lechones

Las cerdas primíparas que reciben alimento contaminado (>2,8-3,0 ppm ZEA) al principio de la gestación presentan camadas más pequeñas, con aumento de momificaciones.

Se ha observado un incremento de la mortalidad durante las dos primeras semanas de vida de los lechones procedentes de cerdas que recibieron niveles de 4,8 ppm de ZEA durante la gestación y la lactancia.

En el caso de los verracos, los síntomas más claros y evidentes de exposición a ZEA son:

ERGOTAMINA

También pueden participar Claviceps paspalli y Claviceps fusiformis. La intoxicación se manifiesta tras la ingestión continuada de alcaloides presentes en el hongo (ergotoxina, ergotamina y ergonovina, principalmente).

Estos alcaloides provocan:

(Barnikol et al., 1982)

La sintomatología varía en función de la concentración de alcaloides, duración de la intoxicación y tipo de animal. Con niveles ≥0,53%:

Durante el postparto es frecuente observar endometritis con flujo vaginal y celos irregulares, generalmente infértiles.

Aparte de los trastornos reproductivos, la intoxicación por ergotamina puede causar vasoconstricción y daño endotelial que conduce a isquemia y gangrena seca, especialmente en la cola, orejas y pezuñas de los lechones (Imagen 4).

| Los lechones afectados presentan anorexia, debilitamiento y aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria. |

TRICOTECENOS

Toxina T-2

La toxina T-2 es una de las micotoxinas más tóxicas y se encuentra en el trigo, centeno, maíz y soja. Es producida por Fusarium tricinctum.

Concentraciones más elevadas de toxina T-2 (12 ppm durante 220 días) ocasionan repetición de celos y camadas pequeñas con bajo peso al nacimiento (Weaver et al., 1978a, b), detectándose metabolitos de toxina T-2 en la leche de las cerdas y en el estómago de los lechones.

Deoxinivalenol

El deoxinivalenol (DON) o vomitoxina es producida principalmente por Fusarium roseum o Fusarium graminearum (Imagen 5).

Los alimentos contaminados con DON se asocian con anorexia y disminución en la absorción del alimento, además de inducir vómitos cuando se consumen niveles muy elevados (Diekman y Green, 1992).

La literatura científica pone de manifiesto que el ácido fusárico (FA) aumenta el efecto de DON (Smith et al., 1997), y conduce a una intoxicación más grave por esta toxina.

Por otra parte, la intoxicación con DON provoca alteraciones del sistema inmunitario (celular y humoral) y trastornos metabólicos en hígado y bazo.

AFLATOXINAS

Las aflatoxinas son producidas principalmente por Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus y están presentes en muchas materias primas de uso frecuente (maíz, cacahuetes, algodón) (Thieu y col., 2008).

Se describen cuatro aflatoxinas, de acuerdo con su fluorescencia a cromatografía:

La AFB₁ se considera como la más tóxica.

Las aflatoxinas B₁, G₁ y M₁ pueden estar presentes en la leche de la cerda (Silvotti et al., 1997).

Las intoxicaciones experimentales han demostrado daño en linfocitos y macrófagos en los lechones, provocando un debilitamiento del sistema inmunitario.

Los signos clínicos de la aflatoxicosis aguda son:

(Hale y Wilson, 1979)

Te puede interesar: Micotoxinas – ¿Debemos estar en alerta?

[/registrados]