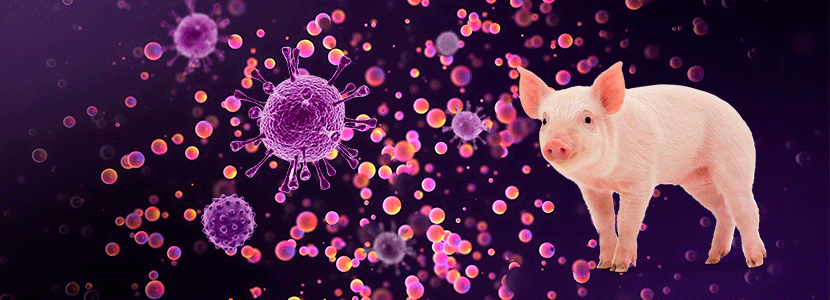

El síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) es una enfermedad que a pesar de los esfuerzos realizados por controlarla y disminuir su impacto económico, sigue siendo considerada una de las enfermedades más importantes que afectan la producción porcina.

El síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) es una enfermedad que a pesar de los esfuerzos realizados por controlarla y disminuir su impacto económico, sigue siendo considerada una de las enfermedades más importantes que afectan la producción porcina.

Los dos genotipos del PRRSV, el Europeo o tipo 1 (PRRSV-1) y Norteamericano o tipo 2 (PRRSV-2), presentan entre sí una elevada variabilidad genética, biológica e incluso antigénica.

Después de aproximadamente 27 años de estudio del PRRS aún siguen siendo frustrantes los esfuerzos para eliminarlo de la producción porcina.

Este patógeno no solo tiene la capacidad intrínseca de adaptarse y persistir, sino también de evolucionar, causando devastadores daños económicos en granjas de cerdos sobre todo en los últimos 5 años, debido a la aparición continua de cepas cada vez más divergentes y virulentas como por ejemplo la pandemia en China en el año 2006.

[registrados]

El virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino es un virus ARN, de cadena simple, de sentido positivo y envuelto, con tamaño aproximado de entre 50-65 nanómetros.

Pertenece al orden Nidovirales y familia Arteriviridae, la cual se compone de otros 4 virus más que comparten características genéticas y biológicas similares.

Los macrófagos alveolares porcinos (del inglés porcine alveolar macrophage, PAM) son hasta la fecha considerados las células diana del PRRSV, no obstante, se ha reportado replicación del virus en otros macrófagos residentes del pulmón (macrófagos intersticiales e intravasculares), subpoblaciones de macrófagos de diferentes órganos linfoides (tonsila, nódulos linfáticos y bazo), macrófagos intravasculares de la placenta, cordón umbilical y células dendríticas.

Actualmente el PRRS se considera una enfermedad porcina endémica con distribución mundial, a pesar que aún no ha sido reportada en varios países de Latinoamérica y África; y en países como Finlandia, Bulgaria y Australia.

La transmisión vertical fue reportada poco tiempo después de la aparición de la enfermedad y a pesar que la misma es más marcada al final de la gestación, también es posible al comienzo de la misma.

La transmisión vertical fue reportada poco tiempo después de la aparición de la enfermedad y a pesar que la misma es más marcada al final de la gestación, también es posible al comienzo de la misma.

Con relación a la transmisión horizontal son varios los mecanismos propuestos para la propagación del PRRSV

El PRRSV no es un virus resistente a condiciones desfavorables de temperatura, pH y exposición a ciertos detergentes; aunque soporta bajas temperaturas durante largos periodos de tiempo y es estable entre pH 6.5 – 7.5.

En el transcurso de la infección con PRRSv se pueden establecer dos fases:

Una infección aguda, caracterizada por una viremia de 9 a 15 días, que puede alcanzar el mes en animales adultos y en cerdos jóvenes el promedio es entre 28-35 días, puediendo llegar hasta 3 meses, con pico de replicación vírica más o menos conservada entre cepas a nivel pulmonar durante la primera semana de infección.

Una infección crónica, caracterizada por ausencia de viremia, aunque el antígeno vírico puede estar persistente y ser aislado de los órganos linfoides secundarios incluso hasta 300 días después de la infección.

La presentación clínica y los signos clínicos varían considerablemente entre los rebaños, dependiendo del tipo de cepa, el estado inmune y susceptibilidad del huésped, la exposición a lipopolisacáridos , infecciones concurrentes y otros factores de manejo (flujo de cerdos, diseño de edificios, regulación de la temperatura, etc.)

En la infección aguda del PRRS, clínicamente en la primera fase de aproximadamente 2 semanas de duración, desde el 5 al 75% de los animales de todas las edades presentan anorexia y letargo como consecuencia de la viremia aguda.

Se inicia en una o más etapas de la producción y en solo 3 a 7 días se puede propagar en toda la granja.

Clínicamente los animales afectados pueden exhibir linfopenia, hipertermia (39-41°C de temperatura rectal), hiperpnea, disnea, e hiperemia transitoria cutánea, “manchas” o cianosis en las extremidades.

La segunda fase puede prolongarse de 1 a 4 meses, caracterizada por fallo reproductivo, principalmente en las cerdas que eran virémicas en su tercer trimestre de gestación, con alta mortalidad pre-destete.

En cambio, las cerdas (aunque no todas las afectadas presentan enfermedad clínica en fase aguda) pueden perder entre el 1 al 3% de los lechones cuando se infectan entre los 21 a 109 días de gestación (abortos abiertos), posterior a esta fase presentan estros irregulares y bajas tasas de concepción.

La mortalidad en cerdas es baja (1-4%) y puede observarse de manera irregular agalaxia, falta de coordinación, y/o una exacerbación dramática de enfermedades endémicas de la granja como la sarna sarcóptica, rinitis atrófica, o cistitis/pielonefritis.

La categoría con síntomas clínicos más variados son los lechones infectados en el útero o aquellos infectados pocas horas o días después de su nacimiento.

Estos presentan una sintomatología variable, desde una severa disnea y taquipnea, hasta edema periocular y palpebral, conjuntivitis, inapetencia, fiebre, eritema cutáneo, diarrea y signos nerviosos.

La gravedad y distribución de las lesiones pulmonares varían considerablemente, observándose pulmones aparentemente normales hasta neumonía leve a grave con distribución multifocal a difusa; enmascaradas por lesiones de infecciones secundarias o concomitantes por otros virus y/o bacterias dando lugar al complejo respiratorio porcino.

La gravedad y distribución de las lesiones pulmonares varían considerablemente, observándose pulmones aparentemente normales hasta neumonía leve a grave con distribución multifocal a difusa; enmascaradas por lesiones de infecciones secundarias o concomitantes por otros virus y/o bacterias dando lugar al complejo respiratorio porcino.

La observación de neumonía intersticial asociada con el aumento de tamaño de los nódulos linfáticos mediastínicos son consideradas lesiones compatibles con PRRS, aunque no confirman la enfermedad, debido a que una amplia variedad de otras enfermedades virales y bacterianas porcina pueden causar lesiones similares.

Después de la infección/inoculación temprana, varios nódulos linfáticos aumentan de tamaño de 2 a 10 veces, presentan un aspecto edematosos, bronceado y moderadamente firme, con el tiempo se vuelven firmes, de color blanco o marrón claro con un patrón nodular o difuso y con poca frecuencia, pueden observase múltiples quistes de 2-5 mm de diámetro en cortical.

En el aparato reproductor las alteraciones son escasas y en la mayoría microscópicas. Se describen endometritis caracterizada por edema e infiltrado perivascular linfohistiocitario y con menor frecuencia micro-separaciones entre el epitelio del trofoblasto y el endometrio placentario con contenido proteico eosinofílico y restos celulares.

En el aparato reproductor las alteraciones son escasas y en la mayoría microscópicas. Se describen endometritis caracterizada por edema e infiltrado perivascular linfohistiocitario y con menor frecuencia micro-separaciones entre el epitelio del trofoblasto y el endometrio placentario con contenido proteico eosinofílico y restos celulares.

Las lesiones en fetos y lechones nacidos muertos son infrecuentes y rara vez contribuyen a un diagnóstico definitivo de la enfermedad porcina, pero la ausencia de lesiones no descarta la presencia de PRRS.

Lesiones fetales descritas incluyen ascitis e hidrotórax, edema perirrenal y en el ligamento esplénico y mesentérico. Los lechones muertos son comúnmente recubiertos con una gruesa mezcla de meconio amarronado y líquido amniótico, este hallazgo sugiere estrés y/o hipoxia fetal.

Fuente:

También te puede interesar:

[/registrados]

Suscribete ahora a la revista técnica porcina

AUTORES

El papel de Clostridioides difficile en la diarrea neonatal porcina

Rodrigo Otávio Silveira Silva Victor Santos do Amarante

Decálogo para alcanzar la excelencia en granjas de producción porcina

Anabel Fernández Bravo Andrea Martínez Martínez Elena Goyena Salgado Emilio José Ruiz Fernández José Manuel Pinto Carrasco Manuel Toledo Castillo Simón García Legaz

Instalaciones Eficientes para hacer frente al calor en granjas porcinas

Stefano Benni

Es momento de atraer y retener talento

Laura Pérez Sala

Suplementación de Lisina al final de la gestación para estimular el desarrollo mamario de cerdas primerizas

Chantal Farmer

Desarrollo de indicadores fisiológicos y comportamentales de estado emocional positivo en cerdos

Emma Fàbrega Romans Liza Moscovice Marc Bagaria

Bioseguridad Porcina 360°: De las Barreras Visibles a los Reservorios Ocultos – Parte 1

David García Páez

Decálogo para tener lechones de calidad, una aproximación de campo – Parte II

Andrea Martínez Martínez Elena Goyena Salgado José Manuel Pinto Carrasco Manuel Toledo Castillo Simón García Legaz