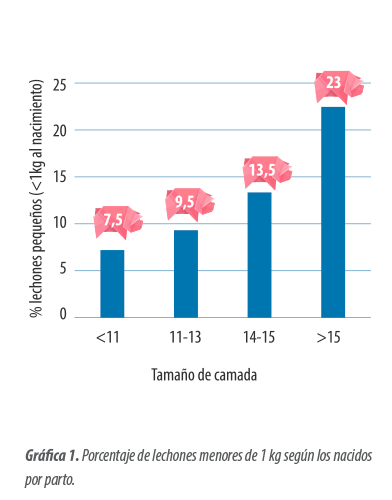

Durante los últimos años ha habido un incremento en la productividad numérica en nuestras granjas de reproductoras. Este aumento en el número de lechones destetados por cerda se traduce en una mayor dispersión en el tamaño de los lechones destetados y, por consiguiente, en un incremento del porcentaje de lechones de menor peso en comparación con las productividades de años anteriores (Gráfica 1).

A esta mayor variabilidad de pesos, hay que sumarle el hecho de tener que hacer una fuerte reducción de antibióticos para combatir las resistencias antimicrobianas que están surgiendo.

A esta mayor variabilidad de pesos, hay que sumarle el hecho de tener que hacer una fuerte reducción de antibióticos para combatir las resistencias antimicrobianas que están surgiendo.

EL DESTETE

El destete es uno de los retos inmunitarios más desafiantes de la vida productiva del lechón, ya que se enfrentará a una serie de cambios, tanto fisiológicos como ambientales, que pondrán a prueba su sistema inmunitario.

En nuestro modelo de producción, el lechón al destete se debe considerar como [registrados] un animal inmaduro que requiere de una adaptación fisiológica, social y nutricional al nuevo ambiente que le rodea.

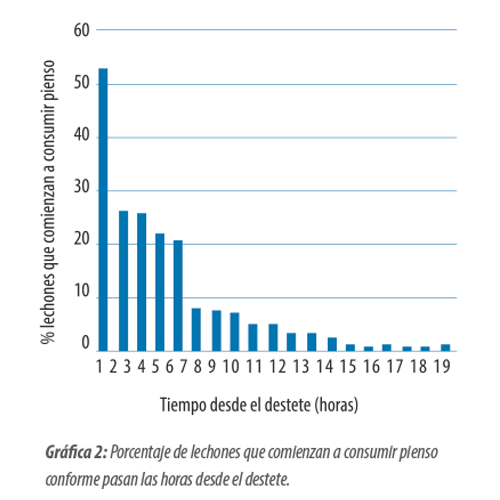

El tiempo de anorexia es un factor determinante en el incremento de la permeabilidad intestinal y la reducción de la absorción de nutrientes. Por lo tanto, cualquier medida para estimular o fomentar el consumo de pienso de manera temprana, debe ser bien recibida. El tiempo de anorexia es un factor determinante en el incremento de la permeabilidad intestinal y la reducción de la absorción de nutrientes. Por lo tanto, cualquier medida para estimular o fomentar el consumo de pienso de manera temprana, debe ser bien recibida. |

PUNTOS CLAVE EN EL MANEJO DEL DESTETE

Como ya se ha comentado, la tendencia en el aumento de la productividad en la Fase 1 hace que la dispersión de pesos al destete sea mayor y, por lo tanto, se deba tener más cuidado en los siguientes puntos:

HIGIENE

HIGIENE

Labores de higiene de las instalaciones y su monitorización: la reducción de la presión de infección es importante para la mejora sanitaria de los animales.

DENSIDAD

DENSIDAD

Colocación de los animales a una densidad correcta: para la producción de lechones a 18 kg no debe ser menor de 0,2 m2/lechón. Cuanto más grandes se hagan los animales esta densidad también debe ser mayor.

ENFERMERÍAS

ENFERMERÍAS

Las enfermerías deberán situarse en las zonas de mayor confort ambiental de las salas, diferenciando lechones recuperados de enfermos clínicos.

COMPETENCIA POR AGUA Y PIENSO

COMPETENCIA POR AGUA Y PIENSO

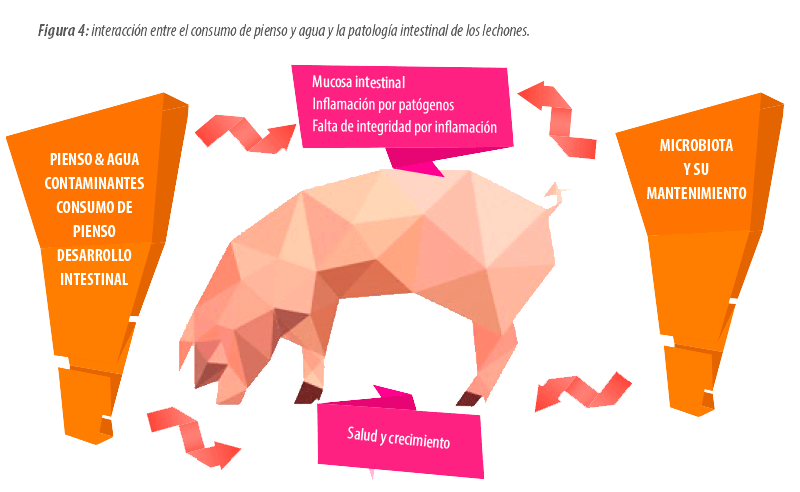

Se debe disponer de bebederos que maximicen el consumo de agua, ya que, si los lechones no beben suficiente, no alcanzarán un buen consumo de pienso y, por lo tanto, esta reducción de pienso tras el destete conllevará la atrofia de las vellosidades intestinales.

MICROBIOTA

MICROBIOTA

La microbiota intestinal es un complejo ecosistema dinámico que puede ser alterado por numerosas causas: estrés, enfermedades, tratamientos antibióticos y alimentación.

Todo esto contribuye a que se produzca un aumento de la permeabilidad del intestino a la entrada de patógenos.

⇒ Se debe reducir el uso de antibióticos en la fase anterior, ya que la diversidad del microbiota intestinal ayuda al mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal y el uso de antibióticos de amplio espectro tiene un fuerte impacto en la composición de las poblaciones bacterianas en el intestino.

En un sistema de producción desmedicalizado, se debe incidir en todas las fases productivas, ya que cambios en la integridad intestinal, influyen en la sanidad global de los lechones.

FLUJO DE ANIMALES

FLUJO DE ANIMALES

El manejo de los flujos de los animales es fundamental para reducir la incidencia de enfermedades víricas en la explotación.

⇒ Si los lechones que han sufrido cierto retraso vuelven hacia atrás (se mueven con lechones más jóvenes) la infección se perpetuará en el tiempo. De esta manera, lo único que conseguimos es que los lechones retrasados infecten al resto, con una ratio de transmisión que varía según las enfermedades, pero en PRRS es cercano a 3 y en influenza es superior.

Es importante insistir en ser estrictos con el sistema todo dentro – todo fuera.

CONTROL AMBIENTAL

CONTROL AMBIENTAL

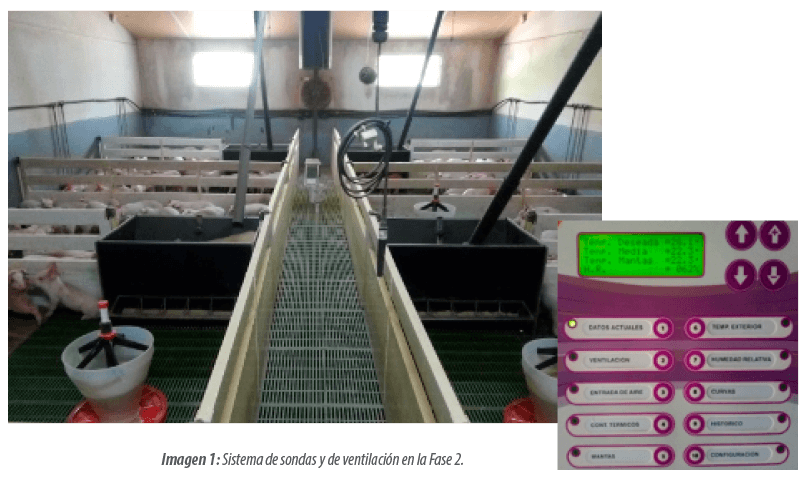

El control ambiental es esencial, especialmente, el manejo de las ventilaciones, incidiendo en el control de las temperaturas mínimas y garantizando una correcta renovación de aire manteniendo la temperatura adecuada.

DEMARCACIÓN DE ZONAS

DEMARCACIÓN DE ZONAS

Una correcta separación de espacio entre la zona de consumo de pienso y agua y la de descanso evitará la aparición de zonas húmedas y los efectos negativos que tienen sobre el desarrollo correcto del lechón.

AFRONTANDO LAS PATOLOGÍAS EN TRANSICIÓN

¿Qué patologías y contingencias nos encontramos los veterinarios de campo en la Fase 2? ¿Cómo debemos de cambiar nuestros protocolos de trabajo?

¿Qué patologías y contingencias nos encontramos los veterinarios de campo en la Fase 2? ¿Cómo debemos de cambiar nuestros protocolos de trabajo?

En este nuevo escenario de mayor número de lechones destetados, menor peso al destete y con mayor variabilidad hay que añadir la necesidad de hacer un uso muy responsable de la antibioterapia por el incremento de las resistencias bacterianas.

Nos encontraremos con una serie de procesos entéricos y enfermedades que debemos abordar con una serie de medidas de control y de manejo.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ESTREPTOCOCIAS PORCINAS

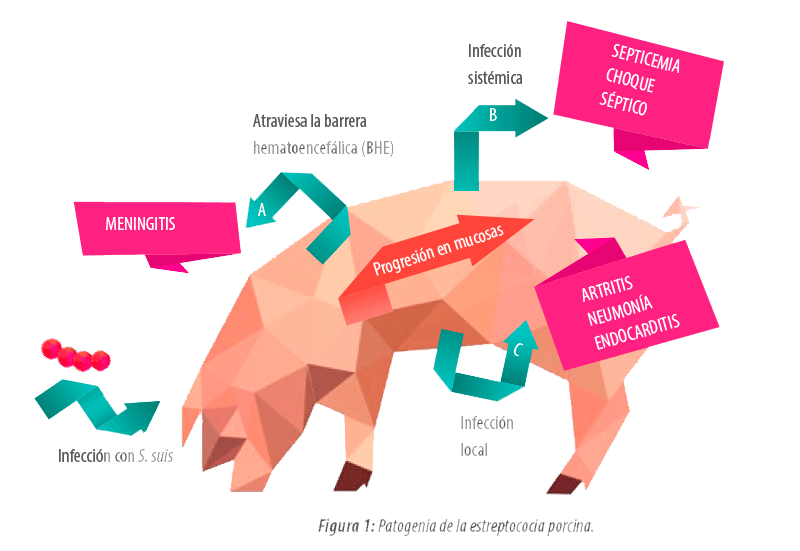

Las estreptococias porcinas pueden presentarse de forma aguda, asociada a meningitis y muerte, y de forma localizada manifestándose con inflamación articular.

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LAS ESTREPTOCOCIAS

Se producen daños en los macrófagos alveolares e intravasculares pulmonares, así como en el aparato mucociliar, lo que reduce la capacidad de eliminación de patógenos del pulmón. Las recaídas de los animales son muy frecuentes a lo largo de su periodo de crianza.

Se producen daños en los macrófagos alveolares e intravasculares pulmonares, así como en el aparato mucociliar, lo que reduce la capacidad de eliminación de patógenos del pulmón. Las recaídas de los animales son muy frecuentes a lo largo de su periodo de crianza.

El control de la renovación del aire, sin generar corrientes, desde la entrada en la lechonera es fundamental. Para ello, es necesario revisar los porcentajes de ventilaciones mínimas que nos aseguren una correcta renovación del aire sin reducir la temperatura de la sala.

El control de la renovación del aire, sin generar corrientes, desde la entrada en la lechonera es fundamental. Para ello, es necesario revisar los porcentajes de ventilaciones mínimas que nos aseguren una correcta renovación del aire sin reducir la temperatura de la sala.

Es fundamental respetar la premisa de que un lechón de 18 kg necesita, al menos, 0,2 m2, así como espacio suficiente en el comedero y en el bebedero. Para evitar problemas, es básico dar a los lechones más espacio, mejor acceso al agua y pienso, garantizando las posibles mejores condiciones ambientales posibles.

Es fundamental respetar la premisa de que un lechón de 18 kg necesita, al menos, 0,2 m2, así como espacio suficiente en el comedero y en el bebedero. Para evitar problemas, es básico dar a los lechones más espacio, mejor acceso al agua y pienso, garantizando las posibles mejores condiciones ambientales posibles.

Dedicar tiempo a realizar una monitorización con analíticas laboratoriales nos dará una buena idea de la calidad de nuestros programas de limpieza y desinfección.

Dedicar tiempo a realizar una monitorización con analíticas laboratoriales nos dará una buena idea de la calidad de nuestros programas de limpieza y desinfección.

Es necesario verificar que no se produce sangrado en la cola ya que, al ser la vía de entrada de patógenos, puede favorecer el desarrollo de algunas patologías como las artritis sépticas.

Es necesario verificar que no se produce sangrado en la cola ya que, al ser la vía de entrada de patógenos, puede favorecer el desarrollo de algunas patologías como las artritis sépticas.

Aunque, por el momento, su efectividad es muy limitada, las autovacunas aplicadas a las reproductoras pueden ayudar a controlar los casos que se producen en maternidad. No obstante, para los casos en transición hay que implementar más medidas de manejo y control de flujos y coinfecciones con agentes víricos para controlar esta enfermedad.

Aunque, por el momento, su efectividad es muy limitada, las autovacunas aplicadas a las reproductoras pueden ayudar a controlar los casos que se producen en maternidad. No obstante, para los casos en transición hay que implementar más medidas de manejo y control de flujos y coinfecciones con agentes víricos para controlar esta enfermedad.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS ENTÉRICOS

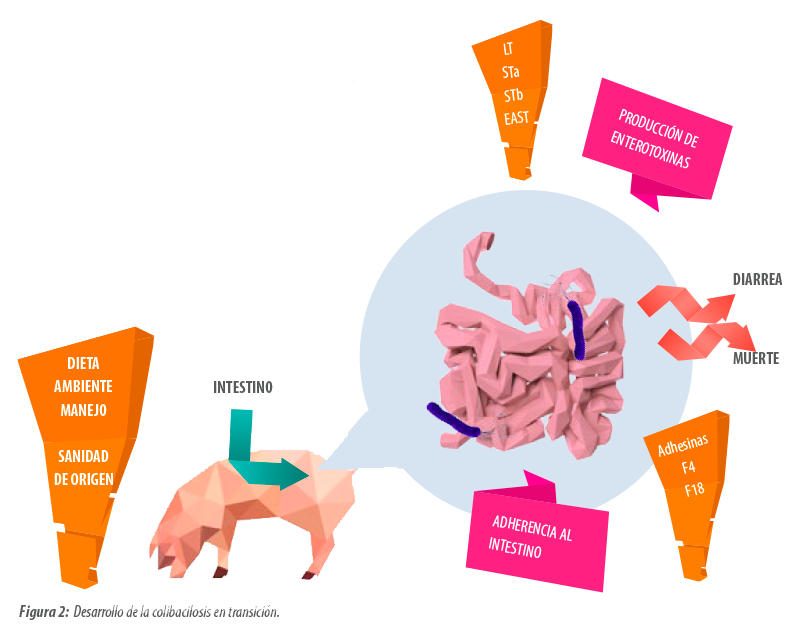

COLIBACILOSIS

Los procesos entéricos producidos por E. coli son de carácter multifactorial, siendo importante contemplar la restricción del uso de óxido de zinc como modulador de la integridad del intestino, así como las condiciones ambientales, especialmente la temperatura de acogida, evitando las variaciones térmicas.

Son dos puntos clave que condicionan el estrés y la presencia de procesos diarreicos. Controlando estos factores se podrá trabajar en la reducción del uso de antibióticos, sobre todo, la amoxicilina.

Son dos puntos clave que condicionan el estrés y la presencia de procesos diarreicos. Controlando estos factores se podrá trabajar en la reducción del uso de antibióticos, sobre todo, la amoxicilina.

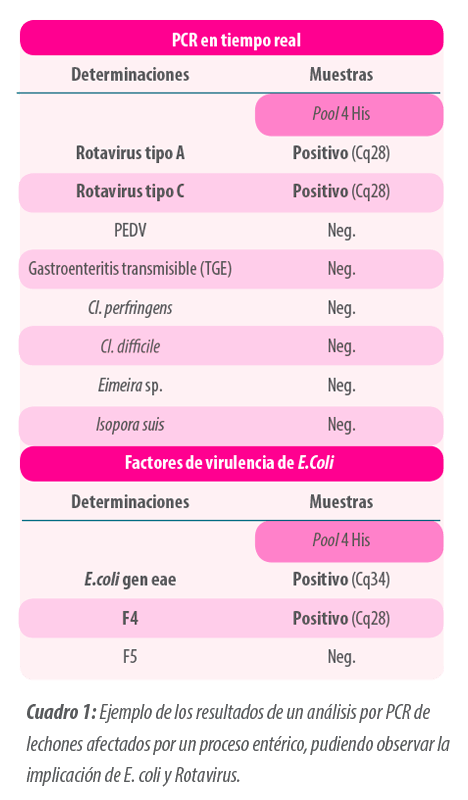

ROTAVIROSIS

Es importante tener en cuenta, también, los procesos entéricos en los que se ven involucrados los Rotavirus (Cuadro 1) y otros virus intestinales que suelen persistir en las instalaciones, aun después del lavado (Imagen 2) y que se complican enormemente por las coinfecciones colibacilares.

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LOS PROCESOS ENTÉRICOS EN MATERNIDAD

![]() Disponer de agua con buena calidad microbiológica no es suficiente, ¡hay que tener agua con buena calidad fisicoquímica!

Disponer de agua con buena calidad microbiológica no es suficiente, ¡hay que tener agua con buena calidad fisicoquímica!

![]() Por ello, la presentación del pienso en platos puede garantizarnos consumos tempranos de pienso.

Por ello, la presentación del pienso en platos puede garantizarnos consumos tempranos de pienso.

![]() Hay que tener mucho cuidado con esta práctica.

Hay que tener mucho cuidado con esta práctica.

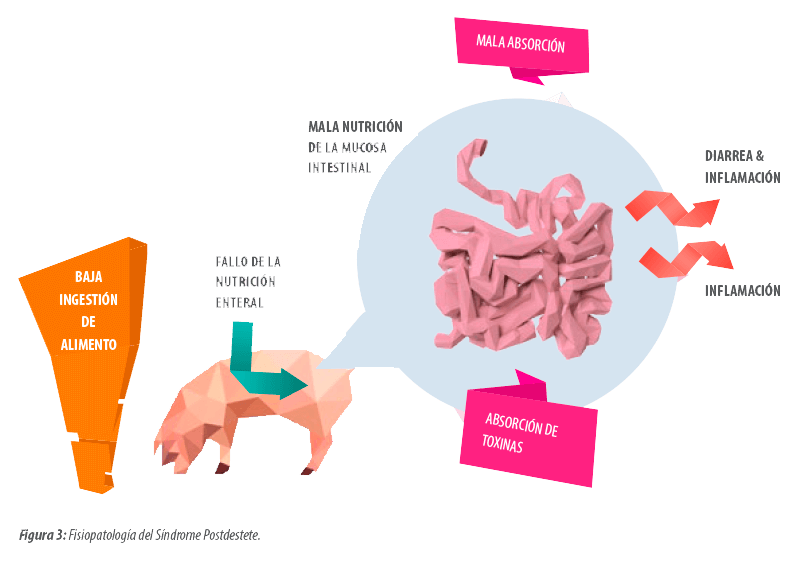

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SÍNDROME POSTDESTETE

El Síndrome Postdestete suele aparecer con más frecuencia en lechones de bajo peso y corta edad al destete, lo que implica que tardan más en empezar a comer, conduciendo a una atrofia de las vellosidades, ya que la nutrición del intestino se realiza en gran parte a través del lumen intestinal.

El cambio de ambiente que se produce el día del destete produce estrés en los lechones. Este fenómeno se manifiesta, en mayor o menor medida, con una pérdida de la condición corporal en los primeros días postdestete por una caída del consumo de pienso, dando lugar a una atrofia de las vellosidades intestinales.

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL SÍNDROME POSTDESTETE

Cuanto más baje la temperatura con respecto a este rango, más se reducirá la ingesta de pienso y más diarreas se producirán. ![]()

![]() Es fundamental controlar la calidad microbiológica y fisicoquímica del agua. Si el agua es de buena calidad fisicoquímica, el uso de edulcorantes o saborizantes no mejorará la cantidad de agua consumida.

Es fundamental controlar la calidad microbiológica y fisicoquímica del agua. Si el agua es de buena calidad fisicoquímica, el uso de edulcorantes o saborizantes no mejorará la cantidad de agua consumida.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE GLÄSSER

La Enfermedad de Glässer cursa con la aparición de poliartritis, meningitis y poliserositis fibrinosa asociada a Glaesserella parasuis, una bacteria comensal del aparato respiratorio. Debido a la existencia de multitud de cepas no patógenas, el diagnóstico puede ser complicado.

El proceso se caracteriza por la aparición de fiebre e inflamación de las serosas (poliserositis fibrinosa), pudiendo afectar al pericardio (pericarditis), la pleura (pleuritis) y el peritoneo (peritonitis).

Los animales se muestran abatidos y pálidos, siendo las cojeras y la tos síntomas frecuentes (solemos observar un incremento en el grosor de las orejas en los cerdos afectados, aunque esto habría que estudiarlo).

Los animales se muestran abatidos y pálidos, siendo las cojeras y la tos síntomas frecuentes (solemos observar un incremento en el grosor de las orejas en los cerdos afectados, aunque esto habría que estudiarlo).

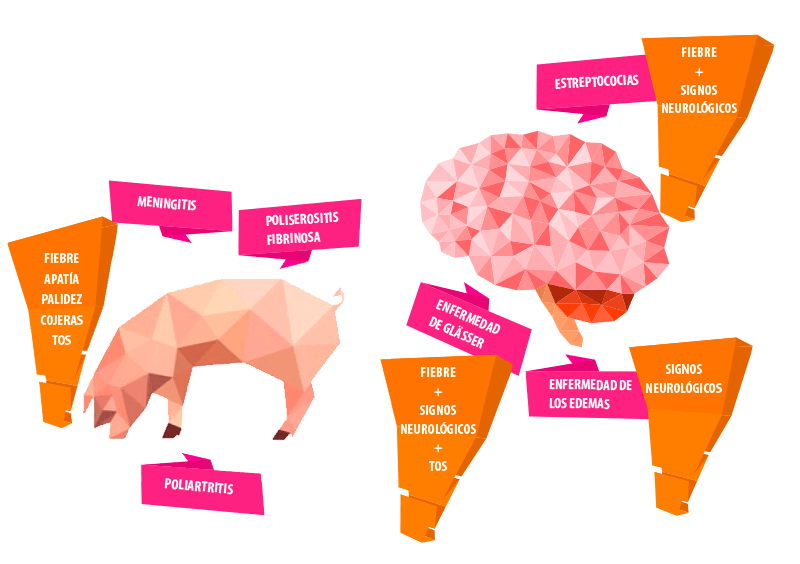

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PROCESOS NEUROLÓGICOS

A la hora de afrontar el diagnóstico de enfermedades que cursan con síntomas neurológicos, como es el caso de la Enfermedad de Glässer, es necesario establecer un diagnóstico diferencial en el que la fiebre suele ser el síntoma más relevante:

![]() La Enfermedad de Glässer y las estreptococias se caracterizan por la presencia de fiebre, estando la tos más ligada a Glässer.

La Enfermedad de Glässer y las estreptococias se caracterizan por la presencia de fiebre, estando la tos más ligada a Glässer.

![]() En la Enfermedad de los Edemas (E. coli), hay síntomas neurológicos, pero no hay fiebre, por lo tanto, es el síntoma diferencial.

En la Enfermedad de los Edemas (E. coli), hay síntomas neurológicos, pero no hay fiebre, por lo tanto, es el síntoma diferencial.

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA ENFERMEDAD DE GLÄSSER

Ante la Enfermedad de los Edemas el ayuno y el tratamiento antibiótico para el control del colibacilo que produce la toxina es una tónica habitual y efectiva. Sin embargo, cuando sospechamos de Enfermedad de Glässer, si se administra amoxicilina con la intención de reducir la fiebre, se producirá una fuerte disbiosis que agravará el cuadro clínico. ¿Qué hacer ante esta enfermedad?

CONCLUSIONES

El control sanitario de la Fase 1 y el uso responsable de antibióticos contribuirá a mantener una sana diversidad de la microbiota intestinal, minimizando la susceptibilidad a procesos diarreicos en la fase de transición.

El control sanitario de la Fase 1 y el uso responsable de antibióticos contribuirá a mantener una sana diversidad de la microbiota intestinal, minimizando la susceptibilidad a procesos diarreicos en la fase de transición.

El control de la temperatura, la colocación de sondas y el manejo correcto de la ventilación mínima para mantener los niveles de CO₂ por debajo de las 2.000 ppm es fundamental, ya que niveles superiores aumentan la probabilidad de desarrollar formas clínicas de estreptococias o la Enfermedad de Glässer.

El control de la temperatura, la colocación de sondas y el manejo correcto de la ventilación mínima para mantener los niveles de CO₂ por debajo de las 2.000 ppm es fundamental, ya que niveles superiores aumentan la probabilidad de desarrollar formas clínicas de estreptococias o la Enfermedad de Glässer.

Es crucial llevar un adecuado control del flujo de lechones, asegurando que los movimientos de los lechones sean siempre de menos a más edad, nunca, al contrario.

Es crucial llevar un adecuado control del flujo de lechones, asegurando que los movimientos de los lechones sean siempre de menos a más edad, nunca, al contrario.

Siempre que sea posible, se debe realizar un manejo Todo Dentro-Todo Fuera de las lechoneras, ya que los flujos continuos son un factor de riesgo de infección continua de los procesos víricos, fundamentalmente PRRS.

Siempre que sea posible, se debe realizar un manejo Todo Dentro-Todo Fuera de las lechoneras, ya que los flujos continuos son un factor de riesgo de infección continua de los procesos víricos, fundamentalmente PRRS.

Es importante manejar adecuadamente las densidades. De hecho, reduciendo el número de lechones en las salas mejorará su estatus sanitario y crecerán con más rapidez.

Es importante manejar adecuadamente las densidades. De hecho, reduciendo el número de lechones en las salas mejorará su estatus sanitario y crecerán con más rapidez.

El control microbiológico y fisicoquímico del agua de bebida, debiendo controlarse que la conductividad no supere los 1.500 μS, ya que es un factor de riesgo en los procesos entéricos.

El control microbiológico y fisicoquímico del agua de bebida, debiendo controlarse que la conductividad no supere los 1.500 μS, ya que es un factor de riesgo en los procesos entéricos.

Se debe garantizar un buen acceso al pienso con el apoyo de platos y acceso al agua con bebederos que nos permitan un buen caudal.

Se debe garantizar un buen acceso al pienso con el apoyo de platos y acceso al agua con bebederos que nos permitan un buen caudal.

BIBLIOGRAFIA

Polymicrobial respiratory disease in pigs T. Opriessnig*, L. G. Gime´nez-Lirola and P. G. Halbur Department of Veterinary Diagnostic and Production Animal Medicine, College of Veterinary Medicine, Iowa State University,

1600 S. 16th Street, Ames, IA 50011, USA.

Thanawongnuwech R, Thacker EL and Halbur PG (1997). Effect of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) (isolate ATCC VR-2385) infection on bactericidal activity of porcine pulmonary intravascular macrophages (PIMs): in vitro comparison swith pulmonary alveolar macrophages (PAMs). Veterinary Immunology and Immunopathology 59: 323–335.

Solano GI, Bautista E, Molitor TW, Segale´s J and Pijoan C (1998). Effect of porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection on the clearance of Haemophilus parasuis by porcine alveolar macrophages. Canadian Journal of Veterinary Research.

Prevalence of virulence factors in enterotoxigenic Escherichia coli solated from pigs with post-weaning diarrhoea in Europe. Andrea Luppi, Mariavittoria Gibellini, Thomas Gin, Frédéric Vangroenweghe, Virginie Vandenbroucke, Rolf Bauerfeind, Paolo Bonilauri, Geoffrey Labarque & Álvaro Hidalgo.

Porcine Health Management volume 2, Article number: 20 (2016).

The challenges with Glässer’s disease in technified pig production Daniele A. Pereiraa, d*, Filipe A. Dalla Costab, d, Lívia B. Ferronic, d, Carolina N. Moraese , Ruben P. SchockenIturrinoc , Luís G. Oliveiraa.

[/registrados]

🔒 Contenido exclusivo para usuarios registrados.

Regístrate gratis para acceder a este post y a muchos más contenidos especializados. Solo te llevará un minuto y tendrás acceso inmediato.

Iniciar sesiónRegístrate en porciNews

REGISTRARME