Los protocolos de desinfección deben ir de la mano de medidas de bioseguridad externa e interna rigurosas donde exista, dentro de lo posible, un control en la transmisión de enfermedades.

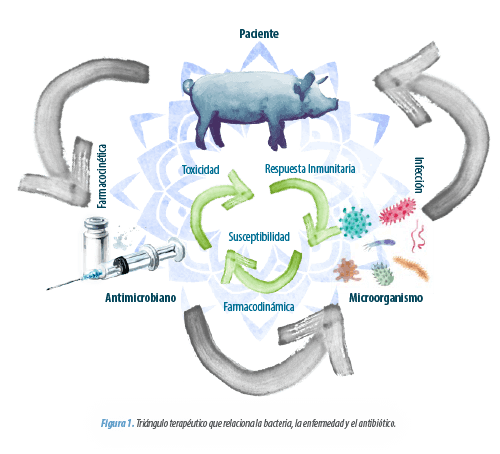

Los principios básicos de la terapia antimicrobiana incluyen el diseño de dosificaciones basados en un triángulo terapéutico entre la bacteria responsable de la infección, la enfermedad del animal y el antibiótico utilizado. (Figura 1) (Fraile. 2013; Antimicrobial therapy in swine).

Tras la comercialización en masa de los antibióticos, las bacterias patógenas y ambientales han ido desarrollando resistencias cada vez más notorias. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) tomaron la iniciativa de regular la comercialización de diferentes productos utilizados en Europa (EMEA).

De este modo, las infecciones causadas por organismos resistentes a los antibióticos (ORAs) pueden ser consideradas como emergentes y su control debe ser priorizado al tratarse de una amenaza para todas las naciones, sin reparar en su territorio y situación económica.

Las resistencias a los antibióticos deben enfocarse como un problema global que afecta tanto a la salud humana como a la sanidad animal, englobando a la ganadería, la agricultura, el medioambiente, el comercio y, por tanto, la economía mundial.

En el ámbito de la sanidad animal:

![]() Se ha mejorado el sistema nacional de recogida de datos de ventas de antibióticos de uso veterinario.

Se ha mejorado el sistema nacional de recogida de datos de ventas de antibióticos de uso veterinario.

![]() Se está trabajando en la implementación de un sistema nacional de recogida de datos de prescripción veterinaria de antibióticos.

Se está trabajando en la implementación de un sistema nacional de recogida de datos de prescripción veterinaria de antibióticos.

![]() Se han puesto en marcha los Programa REDUCE en distintos sectores ganaderos.

Se han puesto en marcha los Programa REDUCE en distintos sectores ganaderos.

En este contexto, el Acuerdo para la Reducción del Uso de Colistina en Porcino, firmado por empresas que representan el 80% del sector, ya ha conseguido una reducción del consumo de colistina del 97,18% (2015-2018).

De acuerdo con los datos estimados recogidos en el marco del PRAN, el consumo total de antibióticos en el ámbito de la salud humana se redujo en España un 7,2 % entre los años 2015 y 2018. Este dato confirma una tendencia decreciente, aunque España continúa entre los países que más antibióticos consumen de la UE.

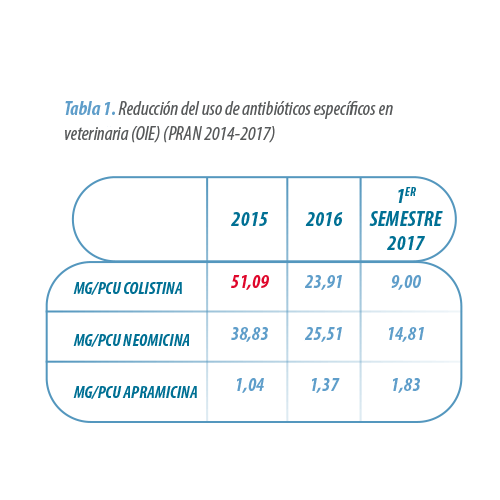

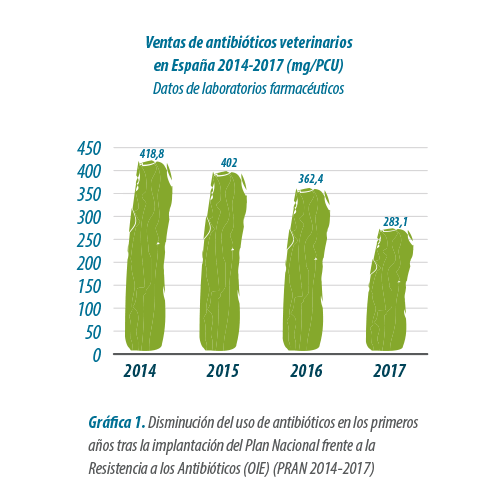

En el área veterinaria, las ventas de antibióticos en España han registrado una reducción del 32,4% entre 2014 y 2017 (Gráfica 1 y Tabla 1), una disminución muy relevante que constituye un cambio de tendencia significativo (Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos 2019-2021).

Desde un punto de vista generalizado, el sector porcino esta cada día más concienciado sobre la necesidad del uso racional de los antibióticos, buscando alternativas en biológicos e implementando mejoras en la calidad ambiental y de instalaciones y en limpieza y desinfección de las explotaciones. Pero, como toda estrategia ante un problema, debemos de tener claro que debemos de afrontarlo con una visión global, sin focalizarnos exclusivamente en él.

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL USO DE ANTIBIÓTICOS

LA IMPORTANCIA DE UN ENFOQUE HOLÍSTICO

Las estrategias destinadas a la disminución del uso de antibióticos, aunque parezca algo redundante, deben de ser[registrados] estrategias multifactoriales, abarcando todos los puntos clave de nuestra explotación, desde la más básica medida de bioseguridad, hasta el empleo de aditivos de última generación en el pienso o agua de bebida, o el empleo de vacunas o autovacunas.

Por ello, antes de implementar un programa de desmedicalización en nuestra explotación, debemos de revisar bien los cimientos de nuestro sistema de trabajo:

![]() Medidas de bioseguridad.

Medidas de bioseguridad.

![]() Revisión de nuestro manual de buenas prácticas de trabajo y manejo.

Revisión de nuestro manual de buenas prácticas de trabajo y manejo.

![]() Revisión y refuerzo de nuestro plan D.D.D. Extremar todas las medidas de bienestar animal.

Revisión y refuerzo de nuestro plan D.D.D. Extremar todas las medidas de bienestar animal.

![]() Diagnostico diferencial de patologías para uso adecuado de biológicos.

Diagnostico diferencial de patologías para uso adecuado de biológicos.

Las medidas de bioseguridad y limpieza de las explotaciones han sido y son el principal punto para incidir y disminuir la presión de infección de determinados patógenos en granja.

Con la constante lucha en las reducciones de los tratamientos, asegurar una correcta desinfección de las instalaciones es crucial para conseguir una buena rueda sanitaria en nuestras explotaciones.

A groso modo, por orden de importancia, los agentes infecciosos se pueden encontrar y transmitir a través de:

A groso modo, por orden de importancia, los agentes infecciosos se pueden encontrar y transmitir a través de:

Los procedimientos de desinfección pueden ser continuos o terminales.

DESINFECCIÓN CONTINUA

La desinfección continua se realiza en sistemas de producción continua y su objetivo es minimizar la transmisión de infecciones dentro de la población porcina.

![]() No obstante, siempre que sea posible hay que asegurar un protocolo de Todo dentro – Todo fuera, por módulos o habitaciones para conseguir una buena desinfección.

No obstante, siempre que sea posible hay que asegurar un protocolo de Todo dentro – Todo fuera, por módulos o habitaciones para conseguir una buena desinfección.

El vaciado de la fosa cada vez que sacamos animales e introducimos nuevos es lo más recomendable para conseguir una mejor desinfección de la sala o modulo en sistemas de flujo continuo.

DESINFECCIÓN TERMINAL

En lo relativo a la desinfección terminal, se realizará cuando tenemos la posibilidad de vaciado total de la explotación.

La limpieza exhaustiva de la nave con detergentes y desinfectantes, un correcto vaciado de fosos con su correspondiente desinfección y un protocolo de desratización y desinsectación reglado y unos días de descanso de la nave sin introducir nuevos animales nos van a permitir una mejora sanitaria global de la explotación.

Los protocolos de desinfección deben ir de la mano de medidas de bioseguridad externa e interna rigurosas donde exista, dentro de lo posible, un control en la transmisión de enfermedades.

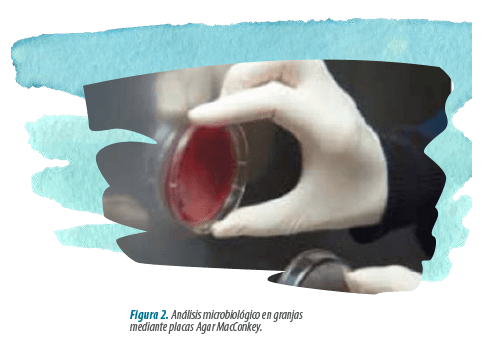

Las técnicas de control microbiológico se suelen realizar con Agar MacConkey, permitiéndonos identificar patógenos intestinales como E. coli, mediante su cultivo.

![]() Es recomendable realizar controles microbiológicos 2 veces al año, en invierno y en verano, sobre todo si realizamos algún cambio en los desinfectantes o jabones que estamos utilizando.

Es recomendable realizar controles microbiológicos 2 veces al año, en invierno y en verano, sobre todo si realizamos algún cambio en los desinfectantes o jabones que estamos utilizando.

![]() Las placas de agar se cultivan durante 24 horas a 37ºC y nos darán información de cómo se está realizando la limpieza de las superficies.

Las placas de agar se cultivan durante 24 horas a 37ºC y nos darán información de cómo se está realizando la limpieza de las superficies.

![]() La monitorización de este proceso es muy importante para asegurarnos de que los animales entran en una zona limpia libre, dentro de lo posible, de patógenos.

La monitorización de este proceso es muy importante para asegurarnos de que los animales entran en una zona limpia libre, dentro de lo posible, de patógenos.

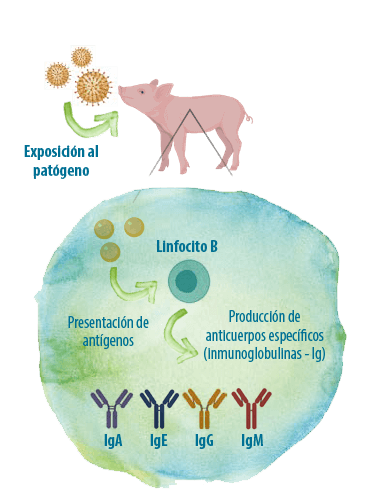

A lo largo de la evolución, los seres vivos han ido perfeccionando toda una serie de mecanismos y estrategias para intentar rechazar u oponerse a la invasión de virus, bacterias, hongos y parásitos.

Vivimos y crecemos en un mundo microbiano y la defensa frente a estos” invasores” se ha considerado tradicionalmente como la función principal del sistema inmunitario.

Sin embargo, no solo los seres vivos han sido capaces de evolucionar inmunitariamente, si no que estos patógenos han desarrollado diversas estrategias para poder invadir y asentarse, así como para asegurar la transmisión a otros individuos de la misma o distinta especie (Fariñas ,2016).

El sistema inmunitario está formado por una red de células, tejidos y órganos en los que los leucocitos son las células de defensa y los órganos linfoides sus productores y reguladores.

La regulación de este complejo sistema de defensa será lo que nos permita conseguir una mejor respuesta frente a las enfermedades o patógenos emergentes que con el tiempo se están haciendo más resistentes a los tratamientos.

Ser inmune implica estar protegido (etimológicamente “libre de carga”), por lo que conseguir una buena inmunidad de los animales es otro de los puntos clave para poder reducir el consumo de antibióticos.

No existen dos sistemas inmunitarios idénticos, por lo que el trabajo sobre la inmunidad individual de los animales nos resulta algo complicado en los sistemas de producción actual.

Lo que se debe tener claro es que los protocolos de vacunación deben llevar unas pautas específicas que deben respetarse y ser independientes en relación a la explotación donde se ha implementado, es decir, cada granja funciona de manera independiente y como veterinarios debemos hacer un diagnóstico diferencial único para cada una de las explotaciones.

USO DE ADITIVOS NUTRICIONALES

USO DE ADITIVOS NUTRICIONALES

Centrándonos en el empleo de aditivos, “no hay ninguna familia de aditivos que, por sí sola, sea capaz de sustituir el efecto de la adición de los antibióticos, por lo que es conveniente la búsqueda de combinaciones de aditivos que actúen de manera sinérgica”.

Podemos encontrar aditivos que centran su acción a nivel intestinal, o bien otros con acciones más específicas sobre el sistema inmunitario del animal.

Sobre el sistema inmunitario del animal, podemos destacar el empleo de:

INMUNOGLOBULINAS

Las inmunoglobulinas son proteínas producidas por los linfocitos B, en respuesta a una estimulación por un antígeno específico y que actúa como anticuerpo para la defensa específica del organismo.

En el cerdo hay descritos cuatro tipos: IgA, IgE, IgG e IgM.

El empleo de inmunoglobulinas se suele centrar en la alimentación de la cerda. Una vez en el tracto gastrointestinal, las inmunoglobulinas actúan sobre los patógenos, fijándose a ellos o bloqueando los sitios de unión del patógeno en el hospedador.

Como resultado, se disminuye la formación de colonias y se generan complejos patógeno-inmunoglobulina inocuos y son excretados por la cerda. Una vez excretados, pueden ser ingeridos por los lechones sin riesgo.

NUTRIENTES INMUNOMODULADORES

Podemos modular la respuesta inmune a través de la nutrición de varias maneras:

A. La respuesta inmunitaria puede verse alterada por los nutrientes involucrados en las reacciones del sistema inmunitario.

De tal manera, el déficit o el exceso de un nutriente puede afectar la función inmunitaria, bien alterando las funciones de las células del sistema inmunitario o modificando la patogenicidad del agente invasor.

B. El sistema endocrino puede verse afectado por la nutrición, afectando indirectamente a la respuesta inmunitaria.

Por ejemplo, el déficit en Vitamina A disminuye de manera significativa la diferenciación de las células del sistema inmunitario, mientras que el déficit en minerales puede provocar una disminución del peso del timo y afectar negativamente al desarrollo de otros órganos linfoides.

C. A nivel intestinal podemos destacar el empleo de Prebióticos/Probióticos y los aditivos zootécnicos (mejoradores de la digestibilidad o estabilizadores de la flora intestinal).

PREBIÓTICOS

PREBIÓTICOS

Los prebióticos son sustancias no digestibles en la porción proximal del tracto gastrointestinal de los animales que alcanzan el intestino grueso y allí son fermentadas total o parcialmente, favoreciendo el crecimiento selectivo de especies microbianas favorables para el animal (Gibson y Roberfroid, 1995).

Los prebióticos no proporcionan bacterias exógenas como los probióticos, sino que favorecen a las bacterias ya presentes en el colon, como Lactobacillus y Bifidobacterium, proporcionando un efecto beneficioso al estimular selectivamente su crecimiento y metabolismo.

Los prebióticos no proporcionan bacterias exógenas como los probióticos, sino que favorecen a las bacterias ya presentes en el colon, como Lactobacillus y Bifidobacterium, proporcionando un efecto beneficioso al estimular selectivamente su crecimiento y metabolismo.

Cuando estos prebióticos están disponibles para estas bacterias, sufren una fermentación, liberándose ácidos grasos de cadena corta (acético, propiónico y butírico) y gases. Estos ácidos, tienen dos efectos inmediatos:

![]() Disminución del pH intestinal, lo que perjudica a las bacterias patógenas.

Disminución del pH intestinal, lo que perjudica a las bacterias patógenas.

![]() Aporte de energía al ser absorbidos.

Aporte de energía al ser absorbidos.

Los prebióticos están incluidos en la conocida fibra dietética, por ello, también favorecen mecánicamente el tránsito intestinal.

Los oligosacáridos, los polisacáridos no amiláceos (PNA), principalmente solubles, y el almidón resistente tienen capacidad prebiótica. Podemos destacar los más investigados y disponibles comercialmente, los fructooligosacáridos (FOS) y mananooligosacáridos (MOS).

PROBIÓTICOS

PROBIÓTICOS

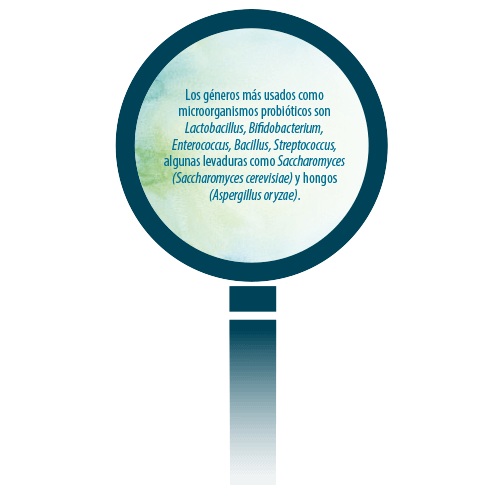

Los probióticos son microorganismos que, cuando son administrados como aditivos a los animales, en cantidad y tiempo suficientes, son capaces de colonizar alguna parte del tracto grastrointestinal, preferentemente el intestino grueso, y producen modificaciones en la población microbiana, a favor de las especies simbióticas (Fuller, 1989), reemplazando o suplementando la misma, lo que tiene efectos beneficiosos en la salud del animal.

La condición crítica que una cepa microbiana debe superar para considerarse probiótica es la de colonizar el colon y el lumen intestinal durante un tiempo indefinido (FAO/WHO, 2002).

Los probióticos también deben presentar otras características (Gorbach, 2002):

![]() Ser originario del hospedador, resistente a la digestión gástrica y del intestino delgado

Ser originario del hospedador, resistente a la digestión gástrica y del intestino delgado

![]() Potenciar la respuesta inmune

Potenciar la respuesta inmune

![]() Ser capaz de fijarse a las células epiteliales

Ser capaz de fijarse a las células epiteliales

![]() No ser patógenos en ningún caso

No ser patógenos en ningún caso

![]() Soportar los procesos tecnológicos de fabricación y almacenamiento

Soportar los procesos tecnológicos de fabricación y almacenamiento

![]() Producir sustancias antimicrobianas (bacteriocinas)

Producir sustancias antimicrobianas (bacteriocinas)

![]() Presentar efectos beneficiosos para la salud: modular el tránsito intestinal, incrementar la tasa de mitosis de los enterocitos o provocar cambios favorables en la cantidad y calidad de la microbiota

Presentar efectos beneficiosos para la salud: modular el tránsito intestinal, incrementar la tasa de mitosis de los enterocitos o provocar cambios favorables en la cantidad y calidad de la microbiota

Los probióticos se adhieren a la pared del tracto intestinal, evitando la entrada de patógenos, compitiendo con ellos por los nutrientes, reduciendo metabolitos tales como amoniaco y endotoxinas, e incluso neutralizándolos.

Los probióticos se adhieren a la pared del tracto intestinal, evitando la entrada de patógenos, compitiendo con ellos por los nutrientes, reduciendo metabolitos tales como amoniaco y endotoxinas, e incluso neutralizándolos.

También, liberan sustancias antimicrobianas, como ácidos grasos volátiles que ayudan a mantener un pH beneficioso para el desarrollo de bacterias ácidolácticas en detrimento de coliformes y otros microorganismos patógenos, y bacteriocinas, una familia de péptidos bioactivos con actividad bacteriostática sobre gérmenes grampositivos (y probablemente sobre algunos gramnegativos). Los probióticos, además, ayudan a la regulación de la movilidad intestinal y la producción de moco (Gupta y Garg, 2009).

ADITIVOS ZOOTÉCNICOS

En cuanto al empleo de aditivos zootécnicos (mejoradores de la digestibilidad o estabilizadores de la flora intestinal) podemos destacar:

ÁCIDOS ORGÁNICOS, SUS SALES Y ÉSTERES

Los ácidos orgánicos están formados por uno o más grupos carboxilo (R-COOH) como grupo funcional, pudiéndoles denominar también ácidos carboxílicos.

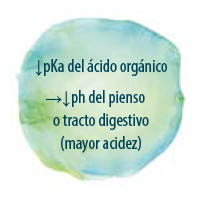

Los tres criterios que determinan básicamente la capacidad de los ácidos orgánicos de reducir el pH en el pienso y en el tracto digestivo del ganado son:

![]() Peso molecular

Peso molecular

![]() Número de grupos carboxilo

Número de grupos carboxilo

![]() Constante de disociación

Constante de disociación

Por regla general, cuanto menor sea el valor pKa de un ácido orgánico, mayor será el efecto reductor del pH en el pienso o el tracto digestivo del ganado.

Los ácidos grasos de cadena media (AGCM) son saturados, no ramificados, monocarboxílicos y con una longitud de cadena de 6, 8, 10, 12 átomos de carbono.

Los ácidos grasos de cadena media en forma libre se encuentran en forma no disociada en el ambiente de pH bajo del estómago, siendo una primera barrera antimicrobiana para las bacterias sensibles de transmisión oral.

Los ácidos grasos de cadena media en forma libre se encuentran en forma no disociada en el ambiente de pH bajo del estómago, siendo una primera barrera antimicrobiana para las bacterias sensibles de transmisión oral.

Como una segunda barrera, los AGCM tienen un potente efecto sobre la persistencia de patógenos a nivel intestinal. Una microbiota beneficiosa como resultado de las acciones antibacterianas asegura una mayor relación vellosidad/ cripta, favoreciendo las capacidades digestivas y de absorción del intestino.

Como una segunda barrera, los AGCM tienen un potente efecto sobre la persistencia de patógenos a nivel intestinal. Una microbiota beneficiosa como resultado de las acciones antibacterianas asegura una mayor relación vellosidad/ cripta, favoreciendo las capacidades digestivas y de absorción del intestino.

Los ácidos grasos en forma de éster (tri-, di- o monoglicéridos) no tienen una actividad antimicrobiana directa y requieren de la acción de lipasas que liberen los ácidos grasos para su activación.

La mayor parte de lipasas son de origen pancreático, por lo que la liberación de los ácidos grasos de cadena media se da en intestino, en un medio con un pH elevado.

En este medio, el equilibrio entre las formas disociada y no disociada se desplaza mayoritariamente hacia la forma disociada, que no tiene efecto antimicrobiano.

Por este motivo, el efecto bactericidase da, pero a dosis mucho más elevadas que utilizando la forma libre de los ácidos grasos de cadena media. En cambio, son una fuente de energía muy eficiente a nivel de intestino delgado.

La utilización de acidificantes (ácidos orgánicos e inorgánicos) en la alimentación de lechones, puede ayudar a aumentar su ritmo de crecimiento mediante una mejora de los procesos digestivos.

Los AGCM presentan actividad antibacteriana contra los cocos Gram positivos y Escherichia coli, además también pueden mejorar el desarrollo intestinal tras el destete.

Las mezclas sinérgicas suelen ser más eficaces que un solo AGCM. Los efectos de los ácidos orgánicos son más acusados en las primeras semanas de vida de los animales, cuando aún no han desarrollado totalmente su capacidad digestiva y los niveles apreciables de secreción ácida en los lechones a nivel gástrico no se alcanza hasta la 3ª o 4ª semana post-destete.

Las mezclas sinérgicas suelen ser más eficaces que un solo AGCM. Los efectos de los ácidos orgánicos son más acusados en las primeras semanas de vida de los animales, cuando aún no han desarrollado totalmente su capacidad digestiva y los niveles apreciables de secreción ácida en los lechones a nivel gástrico no se alcanza hasta la 3ª o 4ª semana post-destete.

Sin embargo, debemos de tener en cuenta que aún no se conoce con claridad su mecanismo de acción y que estos ácidos también presentan dificultades a la hora de su manipulación debido a que son sustancias corrosivas y volátiles. Además, cuando se utilizan en dosis elevadas pueden afectar negativamente a la palatabilidad de los alimentos y disminuir su ingestión.

ACEITES ESENCIALES

Los aceites esenciales son compuestos líquidos aromáticos extraídos de las plantas con propiedades antibióticas. Algunas plantas producen antibacterianos naturales para defenderse contra las infecciones bacterianas.

Se estima que se conocen unos 3.000 aceites esenciales. Algunos ejemplos son compuestos del ajo, clavo, canela, orégano y tomillo, como la aliína, eugenol, cinamaldehído, el carvacrol y el timol.

Los mecanismos de acción de los aceites esenciales no son del todo conocidos, pero su actividad podría estar relacionada con cambios de solubilidad en los lípidos de la superficie de las bacterias.

Estos productos son muy bien aceptados por el consumidor, siendo una de las alternativas al uso de antibióticos con más futuro.

![]() Sin embargo, presentan algunos inconvenientes, como la complicada y costosa obtención de extractos vegetales, y, por otro lado, las elevadas dosis efectivas necesarias en muchos casos.

Sin embargo, presentan algunos inconvenientes, como la complicada y costosa obtención de extractos vegetales, y, por otro lado, las elevadas dosis efectivas necesarias en muchos casos.

Solemos encontrar en el mercado, mezclas de estos aceites esenciales con ácidos orgánicos, potenciándose de forma sinérgica.

ENZIMAS

Las enzimas más comúnmente empleadas en alimentación porcina son las fitasas, junto con β-glucanasas, xilanasas, α-amilasas, celulasas y proteasas.

El empleo de fitasas está muy generalizado por la demostración de que su uso resulta beneficioso, observándose una mejora en la digestión y absorción de otros minerales, proteínas, aminoácidos y/o energía, ya que degradan los complejos fitatos-proteínaalmidón de los vegetales.

El uso de enzimas no solo ofrece beneficios económicos (reducción de costes), sino también beneficios medioambientales (reducción de la excreción de nutrientes) y otros como modulación de bacterias, efectos antinutricionales, etc.

La reducción en el consumo de antibióticos en nuestro país se está realizando de manera paulatina con la incorporación de nuevas técnicas que nos permiten controlar los patógenos que existen en el ambiente.

La clave de dicha reducción tiene que estar basada en tres pilares claves, la bioseguridad, tanto externa como interna de las explotaciones, la incorporación de tratamientos biológicos específicos para cada uno de nuestros sistemas de producción y, por último, el refuerzo de la inmunidad colectiva, y con ello la mejora de la inmunidad individual, todo ello redundando en una mayor resistencia al desarrollo de enfermedades.

Así, una mejora en el balance intestinal de los animales viene directamente relacionada con la mejora de la inmunidad colectiva.

BIBLIOGRAFÍA

Fraile L. 2013. Antimicrobial therapy in swine. A practical approach.Grupo Asis Biomedia S.L. Editorial Servet.

Fariñas F 2016. En defensa propia: aventuras y desventuras del sistema inmunológico.Amazing Books S.L.

FAO/WHO (2002) Food and Health Agricultural organization of the United Nations and World Health Organization.

Gibson G.R., Roberfroid M.B. (1995) Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics J Nutr 125: 1401-1412.

Gorbach S.L. (2002) Probiotics in the Third Millennium. Digestive and Liver Disease, 34: 2-7

Gupta V., Garg R. (2009) Probiotics. Ind J Med Microbiol., 27:202-209.

Avepomur. Asociacion de veterinarios de porcino de Murcia. https://avepomur.es/publicaciones/legislacion/ http://www. resistenciaantibioticos.es/es/system/files/field/files/pran_2019-2021_0. pdf?file=1&type=node&id=497&force=0

[/registrados]