Entre os fatores predisponentes citados, os considerados mais comuns são as alterações na fisiologia digestiva decorrentes do início da ingestão da ração pré-inicial.

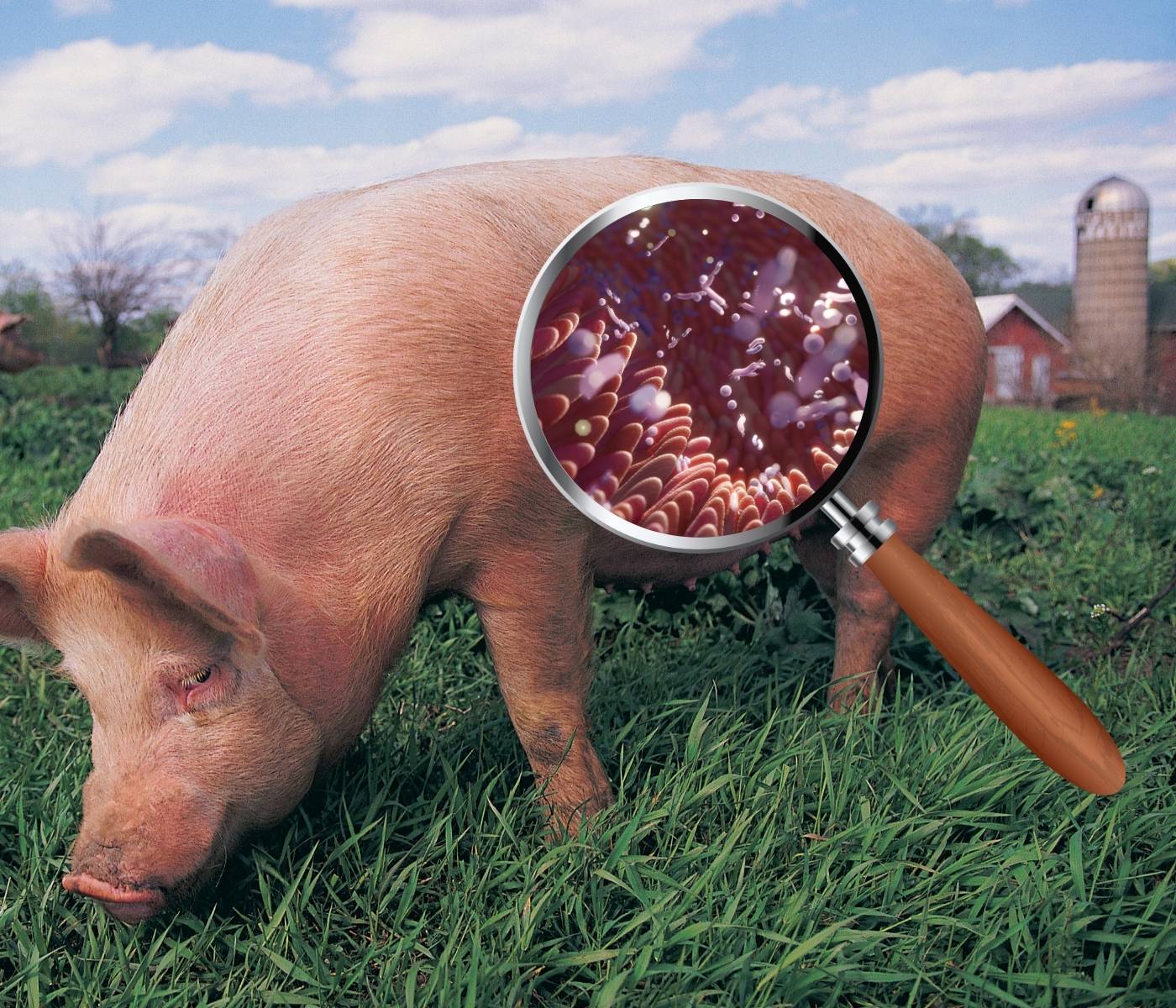

As doenças entéricas têm sido identificadas com alta frequência na suinocultura tecnificada, não só no Brasil, mas em todo mundo, representando importante fator de desuniformidade e desequilíbrio nos indicadores de produtividade desta atividade.

As doenças entéricas têm sido identificadas com alta frequência na suinocultura tecnificada, não só no Brasil, mas em todo mundo, representando importante fator de desuniformidade e desequilíbrio nos indicadores de produtividade desta atividade. Dentre as principais doenças que causam impactos na suinocultura industrial destaca-se: colibacilose, enteropatia proliferativa dos suínos, disenteria suína, colite espiroquetal e meningite.

| Isso resulta em um aumento de suscetibilidade às diarreias, cujo agente mais frequente, nesta fase, é a Escherichia coli enterotoxigênica (Etec) (Francis, 2002). |

Essa é uma das mais importantes enfermidades na suinocultura brasileira, responsável por expressivas perdas econômicas, em razão do:

Apesar dos relatos de perdas por colibacilose em leitões desmamados, em todo o mundo, a morbidade é extremamente variável, em função dos fatores predisponentes existentes ou não nas criações. A colibacilose pode afetar até 80% dos animais durante um surto, com média de 30-40% (Brum et al., 2013). Sabe-se que sorotipos específicos de E. coli desempenham papel central na etiologia da diarreia pós-desmame (Macêdo et al., 2007); contudo, a condição é complexa e multifatorial (Morés et al., 2000).

Entre os fatores predisponentes citados, os considerados mais comuns são as alterações na fisiologia digestiva decorrentes do início da ingestão da ração pré-inicial.

Em especial, o uso de rações de baixa digestibilidade, o fornecimento de rações em comedouros sujos ou a ingestão de rações já fermentadas geram substratos no intestino delgado que são um meio favorável para a multiplicação da Etec (Morés et al., 2000). Outro fator crítico é o excesso de frio e/ou umidade nas instalações.

Também há evidências de que o estresse dos animais nessa fase seja capaz de atuar, pelo processo de “quorum sensing”, na estimulação da síntese dos fatores de virulência de E. coli.

Outras condições estressantes são:

A colibacilose usualmente começa de 3-5 dias após o desmame e dura entre 2 e 3 dias, mas pode estender-se por mais alguns dias. Ela também tem sido observada no início do crescimento, principalmente em modelos produtivos que misturam leitões de diferentes origens nos terminadores (Francis, 2002). O principal sinal clínico é a diarreia com consistência que varia de pastosa a líquida, o que gera perda progressiva de peso.

A medida inicial para o controle da colibacilose deve ser a identificação e a correção dos fatores predisponentes, sobretudo de aspectos ligados à limpeza e à desinfecção, com priorização, também, da manutenção de ambientes secos e aquecidos para os leitões. Também pode-se suprimir o fornecimento da ração aos animais por um dia e oferecer apenas água medicada e/ou reidratante, com arraçoamento gradativo, em pequenas quantidades, várias vezes ao dia (Morés et al., 2000).

A enteropatia proliferativa dos suínos (EPS) é causada por Lawsonia intracellularis. Estudos epidemiológicos, em granjas tecnificadas, indicaram alta prevalência da espécie por meio de exames de PCR ou pela detecção de anticorpos específicos (Faccini et al., 2005). No entanto, as estimativas de perdas econômicas, a prevalência e a real importância da EPS são pouco conhecidas no mundo, inclusive no Brasil (Faccini et al., 2005; França & Guedes, 2008). A doença, na forma hemorrágica, foi diagnosticada no País em um rebanho, em 1983 (Barcellos, 2000), mas sua frequência é desconhecida, embora afete determinados rebanhos nas fases de creche e, principalmente, no início do crescimento (Pereira et al., 2013); portanto, a forma hemorrágica da EPS é importante nos programas genéticos.

A enteropatia proliferativa dos suínos (EPS) é causada por Lawsonia intracellularis. Estudos epidemiológicos, em granjas tecnificadas, indicaram alta prevalência da espécie por meio de exames de PCR ou pela detecção de anticorpos específicos (Faccini et al., 2005). No entanto, as estimativas de perdas econômicas, a prevalência e a real importância da EPS são pouco conhecidas no mundo, inclusive no Brasil (Faccini et al., 2005; França & Guedes, 2008). A doença, na forma hemorrágica, foi diagnosticada no País em um rebanho, em 1983 (Barcellos, 2000), mas sua frequência é desconhecida, embora afete determinados rebanhos nas fases de creche e, principalmente, no início do crescimento (Pereira et al., 2013); portanto, a forma hemorrágica da EPS é importante nos programas genéticos.

Para evitar a mortalidade em razão da fase aguda, recomendam-se tratamentos preventivos no alojamento dos animais, na granja destino (Pereira et al., 2013). Contudo, a manutenção dos animais, por períodos longos com medicação antimicrobiana em creches e/ou recrias e em terminações, pode limitar a exposição ao agente e a resposta imune, o que predispõe à ocorrência da doença na fase final da terminação (Pereira et al., 2013).

A disenteria suína é uma doença que pode ocasionar 10 a 90% de redução da conversão alimentar e entre 13 e 62% de redução no ganho de peso (Zlotowski et al., 2008). No Brasil, a disenteria suína ocorre desde a década de 1970 e afeta muitos rebanhos. Nas décadas de 1980 e 1990, com a utilização, em larga escala, de antimicrobianos com ação sobre o agente etiológico, poucos casos da doença foram observados no setor produtivo. A partir de 2000, com a proibição ou a redução no uso desses antimicrobianos, apenas casos esporádicos da disenteria suína eram diagnosticados em algumas regiões produtoras (Barcellos, 2000). Entretanto, a partir de 2010, houve a reemergência, em vários estados brasileiros, da infecção, que voltou a um estágio de controle adequado devido aos programas de erradicação adotados nas áreas afetadas (Daniel et al., 2012).

Nesses surtos recentes, não se detectou nenhuma diferença, por análise molecular, entre as cepas isoladas de Brachyspira hyodysenteriae (sequenciamento do gene NOX), o que comprova a relação epidemiológica entre elas (Daniel et al., 2012). Atualmente, não há relatos de novos surtos; porém, episódios de reinfecção têm ocorrido esporadicamente, provavelmente em razão da resistência do agente às condições ambientais, da baixa biosseguridade em algumas granjas, da movimentação/mistura de leitões e da presença de vetores, como ratos, nas granjas.

A colite espiroquetal causada por Brachyspira pilosicoli vem sendo diagnosticada na maioria dos países produtores de suínos (Barcellos, 2000; Barcellos et al., 2000). No Brasil, há poucos relatos da ocorrência dessa infecção, embora formas de diarreia compatíveis com as da doença sejam frequentes em leitões nas fases de crescimento-terminação. Em estudo realizado no Rio Grande do Sul, em 2000, em 38 granjas com relatos de diarreia na fase de recria, foram identificadas as espécies B. hyodisenteriae, em sete granjas, e B. pilosicoli em 11 granjas (Barcellos et al., 2000).

Hoje, são conhecidos 35 sorotipos capsulares, muitos dos quais convivem em equilíbrio nas criações de suínos (Soares & Paes, 2013). É importante salientar o potencial, apesar de raro, de S. suis afetar seres humanos que trabalham tanto na produção quanto no abate de suínos infectados (Barcellos et al., 2008). O controle, atualmente, baseia-se no uso de vacinas autógenas ou não, em pulsos estratégicos com antimicrobianos e no controle dos fatores de risco (Barcellos et al., 2008).

Inscreva-se agora para a revista técnica de suinocultura

AUTORES

Gestão do microclima na maternidade suína: equilíbrio térmico entre porcas e leitões

Cristiano Marcio Alves de Souza Filipe Bittencourt Machado de Souza Jéssica Mansur S. Crusoé Leonardo França da Silva Victor Crespo de Oliveira

Balanço preliminar da suinocultura brasileira em 2025

Iuri Pinheiro Machado

Eco Animal Health reforça presença no Brasil e destaca a relevância do Aivlosin® na suinocultura moderna

DanBred Brasil realiza primeira edição do GPS: Grandes Parceiros da Suinocultura

Parto prolongado, sobrevivência comprometida: evidências do impacto da cinética do parto sobre a asfixia neonatal

Bruno Bracco Donatelli Muro César Augusto Pospissil Garbossa Erich Herzogenrath Cavaca Inácio Matheus Saliba Monteiro Rafaella Fernandes Carnevale Roberta Yukari Hoshino

Sanidade animal não é sobre doença. É sobre ambiente, pessoas e sabedoria

Luiz Felipe Caron

Impacto do uso de antibióticos em leitões após o nascimento

Renato Philomeno

Piglet Protector: Solução inovadora para vitalidade e desempenho de leitões recém-nascidos

Equipe Técnica Biochem Brasil

Programa nutricional para leitões recém-desmamados: redução proteica com suplementação de aminoácidos

Allan Paul Schinckel Amoracyr José Costa Nuñez Kallita L. S. Cardoso Mariana Garcia de Lacerda Vivian Vezzoni de Almeida

Impactos de diarreia neonatal na produção de suínos

Jessica Carolina Reis Barbosa Roberto Maurício Carvalho Guedes

Aditivo Improver® como alternativa natural a antimicrobianos melhoradores de desempenho em leitões desmamados

Gefferson Almeida da Silva José Paulo Hiroji Sato Jovan Sabadin Viviana Molnár-Nagy

Do registro às quarentenas: cinco decisões que moldaram a suinocultura gaúcha

Priscila Beck

Consumo de carne suína avança 45% e se aproxima de 20 kg per capita. SNDS aponta próximos passos

Priscila Beck

Quando a tosse custa caro: por que manter a granja livre de Mycoplasma faz diferença?

Cândida Azevedo