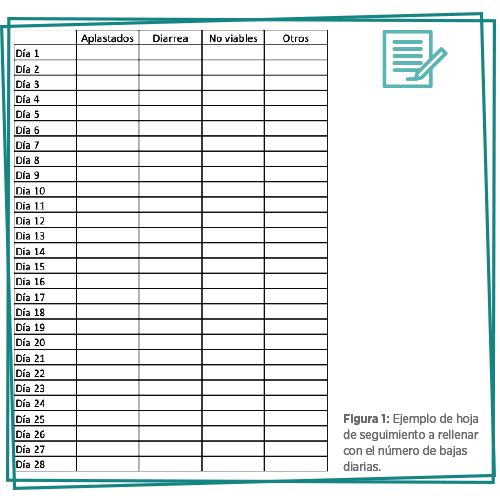

Cuando detectamos un aumento de la mortalidad en maternidad, lo primero que solemos hacer es un seguimiento de las bajas diarias para detectar en que momento tenemos la mayoría de las pérdidas y la posible causa.

Cuando detectamos un aumento de la mortalidad en maternidad, lo primero que solemos hacer es un seguimiento de las bajas diarias para detectar en que momento tenemos la mayoría de las pérdidas y la posible causa.

La diarrea neonatal en lechones es un problema muy común y relevante en la producción porcina actual, y máscon el incremento de las genéticas hiperprolíficas.

Este problema, se asocia con una mayor mortalidad antes del destete, tasas de crecimiento pobres y variación en el peso al destete.

El cerdo recién nacido tiene un sistema inmunitario de la mucosa intestinal inmaduro que permite a los patógenos colonizar el tracto gastrointestinal inmediatamente después del nacimiento.

El cerdo recién nacido tiene un sistema inmunitario de la mucosa intestinal inmaduro que permite a los patógenos colonizar el tracto gastrointestinal inmediatamente después del nacimiento.

Si a esto le unimos la falta de pelo y tejido adiposo al nacimiento, nos encontramos frente a un individuo cuya supervivencia depende de la ingestión inmediata de calostro. Este, además de proporcionar inmunoglobulinas, aporta las calorías necesarias para evitar la hipotermia, reduciendo así las opciones de ser aplastado.

Si a esto le unimos la falta de pelo y tejido adiposo al nacimiento, nos encontramos frente a un individuo cuya supervivencia depende de la ingestión inmediata de calostro. Este, además de proporcionar inmunoglobulinas, aporta las calorías necesarias para evitar la hipotermia, reduciendo así las opciones de ser aplastado.

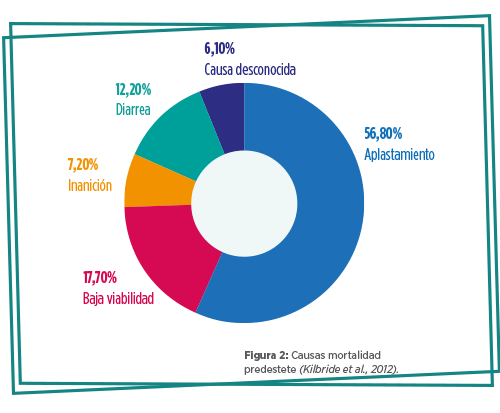

Varios estudios demuestran que la principal causa de mortalidad perinatal de los lechones es el aplastamiento, pese a la creencia popular, que lo atribuye a la diarrea.

Pero como suele pasar en biología, todos los hechos están correlacionados y no suele haber uno sin otro.

En muchos casos[registrados], los animales con hipotermia e inanición desarrollan una diarrea mecánica. Todos ellos, con o sin diarrea, pasan más tiempo merodeando alrededor de la cerda, en busca de calor y alimento, lo que aumenta el riesgo de ser aplastados.

En muchos casos[registrados], los animales con hipotermia e inanición desarrollan una diarrea mecánica. Todos ellos, con o sin diarrea, pasan más tiempo merodeando alrededor de la cerda, en busca de calor y alimento, lo que aumenta el riesgo de ser aplastados.

Cuando detectamos un aumento de la mortalidad en maternidad, lo primero que solemos hacer es un seguimiento de las bajas diarias para detectar en que momento tenemos la mayoría de las pérdidas y la posible causa.

Cuando detectamos un aumento de la mortalidad en maternidad, lo primero que solemos hacer es un seguimiento de las bajas diarias para detectar en que momento tenemos la mayoría de las pérdidas y la posible causa.

Esto lo podemos hacer con un lote y nos permite visualizar claramente dónde tenemos el problema, no dónde creemos que tenemos el problema.

Según varios estudios, y concordando con mi propia experiencia, la mayoría de las veces la mortalidad se concentra durante la primera semana de vida y las principales causas siempre son las mismas.

Si al hacer el ejercicio de seguimiento de bajas obtenemos resultados parecidos a estos, antes de empezar a medicar lechones lo que deberíamos hacer es revisar el manejo de las madres y lechones durante las primeras horas de vida, donde los aspectos fundamentales serían:

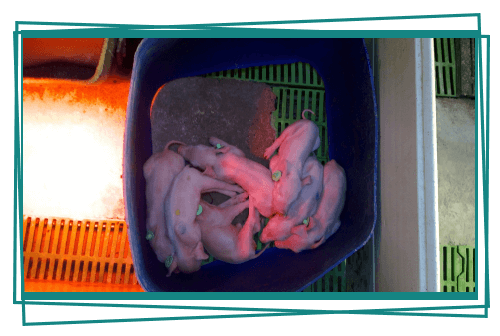

Encalostramiento correcto del lechón. Como hemos comentado anteriormente, es fundamental para la supervivencia del mismo. Es especialmente difícil en camadas numerosas y, por ello, es importante partir camadas y hacer encalostramiento secuenciado durante las primeras 24 horas, siguiendo las reglas básicas: no cerrar nunca a los lechones pequeños, no más de hora y media, asegurar calor a los lechones cerrados, mínimo un par de veces al día, etc.

Encalostramiento correcto del lechón. Como hemos comentado anteriormente, es fundamental para la supervivencia del mismo. Es especialmente difícil en camadas numerosas y, por ello, es importante partir camadas y hacer encalostramiento secuenciado durante las primeras 24 horas, siguiendo las reglas básicas: no cerrar nunca a los lechones pequeños, no más de hora y media, asegurar calor a los lechones cerrados, mínimo un par de veces al día, etc.

Una vez repasado y corregido el manejo, podemos concentrarnos en la diarrea de origen infeccioso. Los principales agentes causantes son por todos conocidos y en muchas ocasiones podemos encontrar incluso a varios de ellos.

Asegurarnos de la producción de leche y el bienestar de la madre. Es fundamental observar el comportamiento de la madre, el parto es un procedimiento doloroso y en algunos casos traumático (especialmente en cerdas primerizas).

Asegurarnos de la producción de leche y el bienestar de la madre. Es fundamental observar el comportamiento de la madre, el parto es un procedimiento doloroso y en algunos casos traumático (especialmente en cerdas primerizas).

Cerdas en decúbito esternal, que no muestran la ubre al lechón y no tienen el comportamiento maternal habitual son indicativos de malestar (mamitis subclínicas, retenciones de placenta o sencillamente dolor postparto).

Es importante atender cuanto antes a estos animales para evitar entrar en el círculo de inanición-hipotermia-aplastamiento y en muchos casos diarrea.

Es importante atender cuanto antes a estos animales para evitar entrar en el círculo de inanición-hipotermia-aplastamiento y en muchos casos diarrea.

![]() Ambiente: sabemos que las necesidades de las cerdas y de los lechones en este momento son muy distantes. Por ello es muy importante trabajar bien los dos ambientes:

Ambiente: sabemos que las necesidades de las cerdas y de los lechones en este momento son muy distantes. Por ello es muy importante trabajar bien los dos ambientes:

![]() Para el lechón: calentito (35-37ºC), confortable y seguro.

Para el lechón: calentito (35-37ºC), confortable y seguro.

![]() Para la madre: fresco (20ºC), tranquilo y con disponibilidad de agua y alimento.

Para la madre: fresco (20ºC), tranquilo y con disponibilidad de agua y alimento.

Una vez repasado y corregido el manejo, podemos concentrarnos en la diarrea de origen infeccioso. Los principales agentes causantes son por todos conocidos y en muchas ocasiones podemos encontrar incluso a varios de ellos.

Una vez repasado y corregido el manejo, podemos concentrarnos en la diarrea de origen infeccioso. Los principales agentes causantes son por todos conocidos y en muchas ocasiones podemos encontrar incluso a varios de ellos.

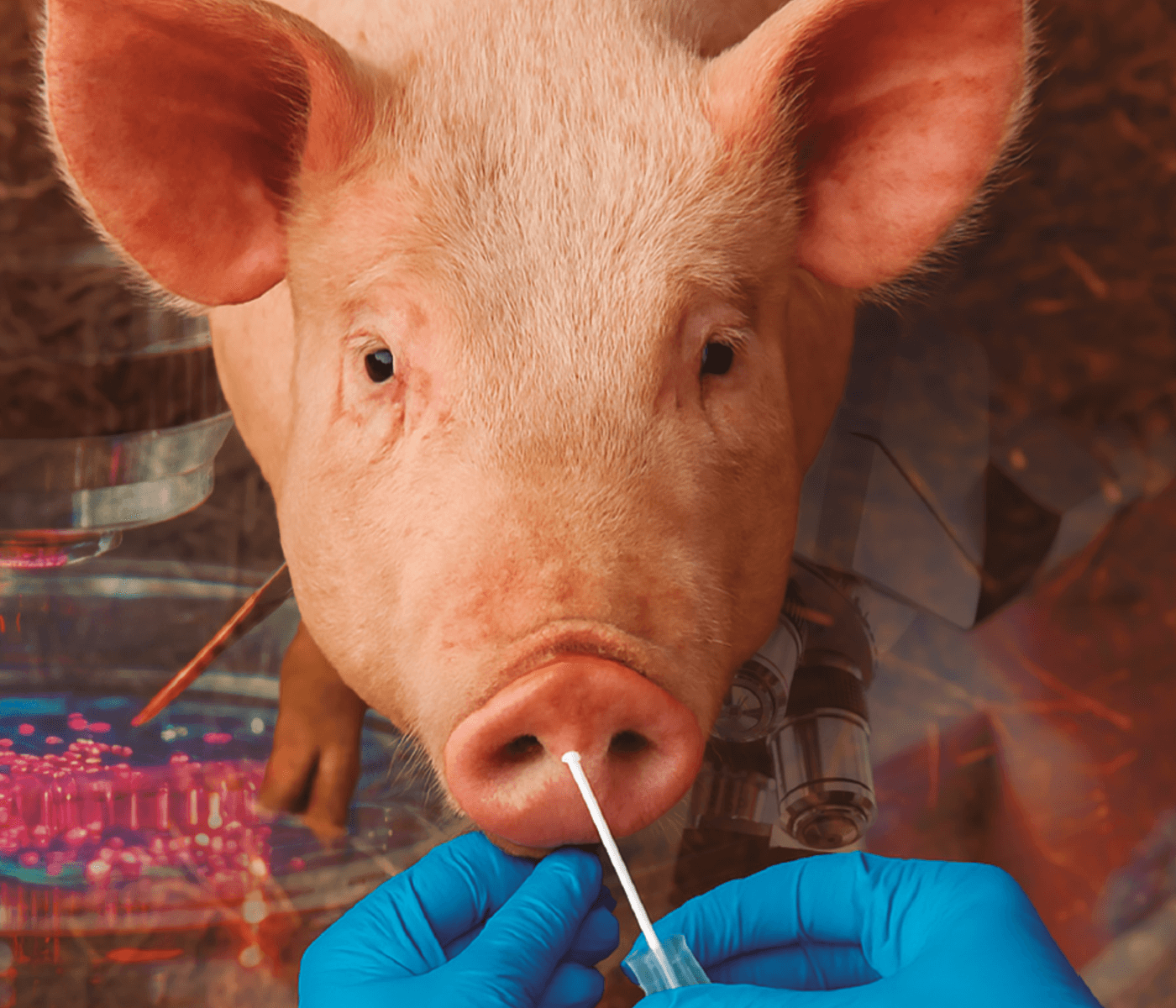

Es importante coger muestras y realizar un buen diagnóstico, ya que el tratamiento puede ser muy diferente según si el agente etiológico es una bacteria o un virus.

Es importante coger muestras y realizar un buen diagnóstico, ya que el tratamiento puede ser muy diferente según si el agente etiológico es una bacteria o un virus.

Por otra parte, también nos será útil para poder elegir el antibiótico adecuado en función de la sensibilidad detectada en el antibiograma.

DIARREAS VÍRICAS:

ROTAVIRUS

ROTAVIRUS

Es frecuente durante la primera semana de vida. Observamos una diarrea profusa, blanquecina, acompañada en muchos casos de vómitos y deshidratación.

El virus se disemina entre cerdos por vía oro-fecal, es ingerido y llega al intestino delgado, invadiendo el epitelio intestinal y destruyendo las células y las vellosidades (en la necropsia se observa contenido blanquecino-amarillento y paredes intestinales casi transparentes).

Se ve afectada la absorción intestinal, provoca una rápida deshidratación y, aunque la mortalidad suele ser baja, es superior en animales pequeños y débiles.

No hay un tratamiento específico, los antibióticos no sirven de nada, aquí la clave está en la prevención.

No hay un tratamiento específico, los antibióticos no sirven de nada, aquí la clave está en la prevención.

Suele afectar más a camadas de madres primerizas porque no están inmunizadas.

![]() Durante muchos años se ha practicado el feedback para intentar inmunizar a las cerdas, pero esta práctica constituye un riesgo sanitario enorme, por lo que la desaconsejo totalmente.

Durante muchos años se ha practicado el feedback para intentar inmunizar a las cerdas, pero esta práctica constituye un riesgo sanitario enorme, por lo que la desaconsejo totalmente.

Existen vacunas para las madres.

En estos casos es muy importante el manejo, limpieza y desinfección, todo dentro-todo fuera, no realizar igualaciones y adopciones con lechones con diarrea, asegurándonos de la salud de la ubre ya que los lechones durante 24h, durante la fase aguda, dejan de mamar pudiendo inducir mamitis subclínicas.

Existen también terapias de soporte que nos pueden ayudar, como el uso de probióticos, ya sea en forma de polvo o yogurt, pero según mi experiencia estos solo sirven cuando actuamos con mucha rapidez en cuanto empieza la diarrea. Si el proceso ya está en fase crítica y con toda la camada enferma, es difícil parar la dinámica.

CORONAVIRUS

Provoca una enfermedad digestiva aguda, de rápida propagación y alta mortalidad. Esta alta mortalidad y la diarrea profusa son casi claro diagnóstico de Diarrea Epidémica Porcina (DEP).

El problema de la diarrea epidémica es que rápidamente puede contagiarse a toda la granja e incluso llegar a las siguientes fases de producción, provocando bajas y descenso de los índices productivos en el destete. En animales adultos observamos alta morbilidad y baja mortalidad. Tampoco tiene un tratamiento específico y, en este caso, es de vital importancia extremar las medidas de bioseguridad para evitar contagiar otras explotaciones.

El problema de la diarrea epidémica es que rápidamente puede contagiarse a toda la granja e incluso llegar a las siguientes fases de producción, provocando bajas y descenso de los índices productivos en el destete. En animales adultos observamos alta morbilidad y baja mortalidad. Tampoco tiene un tratamiento específico y, en este caso, es de vital importancia extremar las medidas de bioseguridad para evitar contagiar otras explotaciones.

En este caso, sí que se inocula el virus a todas las cerdas mediante feedback, para intentar homogeneizar la inmunidad de la granja lo antes posible.

DIARREAS BACTERIANAS:

CLOSTRIDIASIS

CLOSTRIDIASIS

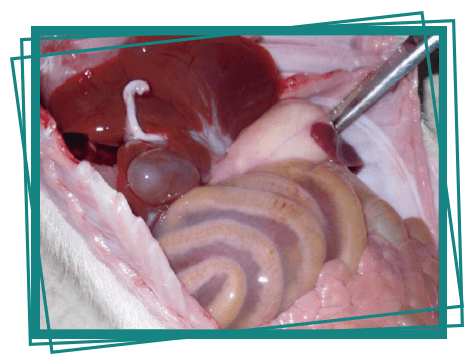

Enfermedad causada por bacterias Gram + del genero Clostridium que ocasionan lesiones a través de la producción de exotoxinas.

Cl. perfringens tipo A y Cl. difficile provocan una diarrea amarilla acuosa abundante, en ocasiones sanguinolenta, deshidratación y pérdida de peso.

![]() Las lesiones se caracterizan por enteritis mucosa con abundante fluido amarillo-rojizo en luz intestinal y edema del mesocolon.

Las lesiones se caracterizan por enteritis mucosa con abundante fluido amarillo-rojizo en luz intestinal y edema del mesocolon.

La clostridiasis se caracteriza por una morbilidad variable y alta mortalidad.

El control de las clostridiasis se basa en la higiene estricta en maternidades, inmunización preparto de la cerda (donde la vacuna juega un papel fundamental) y tratamiento con antibióticos.

El control de las clostridiasis se basa en la higiene estricta en maternidades, inmunización preparto de la cerda (donde la vacuna juega un papel fundamental) y tratamiento con antibióticos.

![]() COLIBACILOSIS

COLIBACILOSIS

Enfermedad diarreica asociada a cepas de Escherichia coli, una bacteria bacilar flagelada, Gram –, beta hemolítica, que se caracteriza clínicamente por causar diarreas blanco-amarillentas, cremosas, alcalinas, que afectan a lechones desde las primeras horas de vida hasta varios días después del destete. Es muy característico observar la irritación del periné de los lechones.

Su presencia es más relevante en aquellas salas de parto con medidas higiénicas deficientes. Su aparición a las 24-48 horas del nacimiento de los lechones es debido a una falta de inmunidad calostral, ya sea cualitativa (escasa concentración de anticuerpos, por no haber tenido la cerda un contacto previo con la cepa potencialmente patógena) o cuantitativa (escasa ingesta de calostro en los primeros amamantamientos).

A la necropsia, observamos una enteritis catarral, con abundante líquido en la luz intestinal.

Los lechones afectados deben ser identificados y tratados rápidamente con antibióticos utilizando para ello la vía oral o la parenteral. Algunas cepas pueden presentar resistencia a determinados antibióticos por lo que es imprescindible realizar un antibiograma con las cepas de la explotación. En ningún caso debe hacerse un uso prolongado o dosificaciones inapropiadas.

La prevención será una vez más el arma más eficaz. Limpieza y desinfección e inmunización de las madres. La forma más segura de hacerlo es mediante la vacunación de las mismas durante la fase de gestación.

La prevención será una vez más el arma más eficaz. Limpieza y desinfección e inmunización de las madres. La forma más segura de hacerlo es mediante la vacunación de las mismas durante la fase de gestación.

Debemos tener un cuidado especial con las cerdas primerizas, sobre todo si la reposición es externa. Deben respetarse los tiempos de adaptación y cuarentena, así como la vacunación adecuada.

DIARREAS PARASITARIAS:

COCCIDIOSIS

COCCIDIOSIS

Causada por Isospora suis, es una diarrea que se caracteriza por su aparición en una fase más tardía que las anteriores, generalmente a partir de la semana de vida.

La infección se produce por ingestión de ooquistes presentes en las heces de la madre.

La diarrea es de color amarillento-grisáceo y de consistencia pastosa.

Su incidencia había disminuido mucho en los últimos años debido al uso de toltrazurilo de forma profiláctica en el momento del procesado. Ahora se observa un repunte de la casuística, especialmente en granjas con poca higiene o en aquellas que hace tiempo dejaron de realizar el tratamiento profiláctico.

Destacaríamos pues una serie de ideas fundamentales:

![]() Ante cualquier proceso de diarrea neonatal debemos revisar el manejo de la cerda y de los lechones.

Ante cualquier proceso de diarrea neonatal debemos revisar el manejo de la cerda y de los lechones.

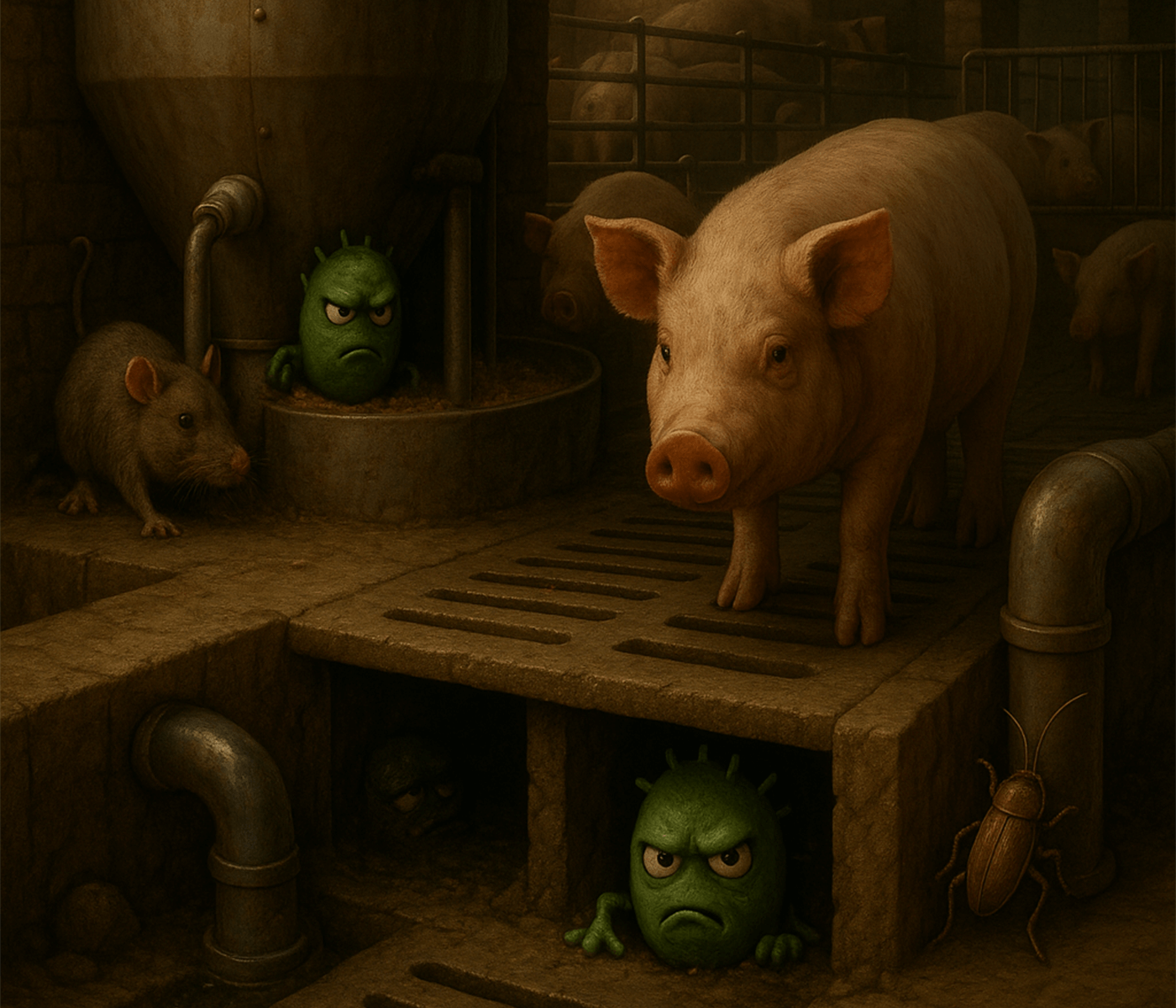

![]() La higiene y prevención son las herramientas más poderosas ante estos problemas.

La higiene y prevención son las herramientas más poderosas ante estos problemas.

![]() Los antibióticos, en muchos casos, no sirven de nada. Es preciso asegurar la etiología y la sensibilidad.

Los antibióticos, en muchos casos, no sirven de nada. Es preciso asegurar la etiología y la sensibilidad.

[/registrados]

Suscribete ahora a la revista técnica porcina

AUTORES

La fuerza del futuro del sector porcino

Fernando Laguna Arán

Yaya Wars: la campaña de INTERPORC que une tradición, emoción y gastronomía para conectar a abuelos y nietos

Proyecto FOTOPUR: sistema innovador para aprovechamiento fotovoltaico y reducción de emisiones en balsas de purines

Marcos Agudo Vicente

Streptococcus suis: claves diagnósticas desde la lesión hasta el laboratorio

Síndrome de dermatitis ulcerativa en cerdas: ¿te suena?

Paula Sánchez Giménez

Claves para un manejo óptimo del proceso de vacunación en lechones

Vigilancia de resistencias en bacterias patógenas clínicas: herramienta clave para la prescripción responsable de antibióticos en veterinaria

Cristiana Teixeira Justo Cristina Muñoz Madero María J. Vilar

Toma de muestras a nivel de campo: el primer eslabón para alcanzar un buen diagnóstico laboratorial

Gema Chacón Mireya Melero Pérez

Bioseguridad porcina 360°: de las barreras visibles a los reservorios ocultos – Parte II

David García Páez

Pulse. Administración sin aguja para porcino: dosis precisas, rapidez y bioseguridad

Tolvas BluHox: Adaptación y evolución en función del estado y fase del animal

“Juntos lo hacemos posible”: la iniciativa de Boehringer Ingelheim para respaldar a los profesionales ante los nuevos desafíos de la industria