En este artículo, solo se pretende dar una visión general de estos procesos en cada una de las fases productivas del animal.

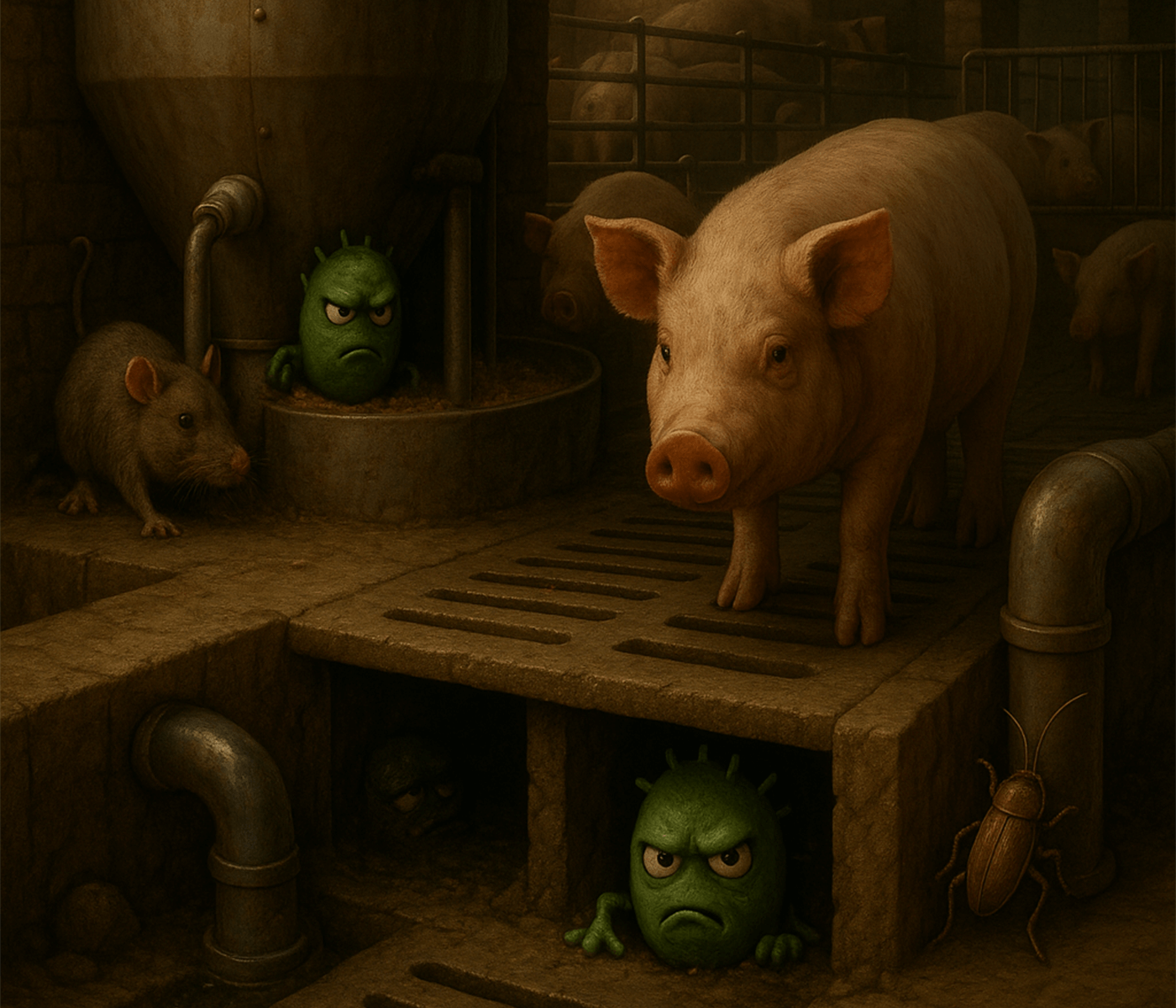

Los procesos entéricos porcinos son procesos multifactoriales, determinados por los agentes causales, las condiciones de alojamiento y las prácticas de manejo.

Los procesos entéricos porcinos suelen ser procesos multifactoriales, en los cuales no solo cobran importancia el o los agentes causales, sino también las condiciones de alojamiento y las prácticas de manejo, siendo estos los factores más influyentes, aunque no los únicos.

En este artículo, solo se pretende dar una visión general de estos procesos en cada una de las fases productivas del animal.

FASE DE LACTACIÓN

Durante la etapa de lactación existen una serie de factores de riesgo en los lechones que pasamos a enumerar.

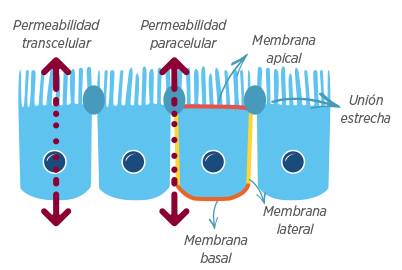

La permeabilidad intestinal al calostro es máxima durante las primeras 24 horas de vida, permitiendo el paso por la parte basolateral de los enterocitos a las grandes moléculas. A partir de las 24 horas tras el nacimiento se produce una reducción en la permeabilidad del intestino.

La permeabilidad intestinal al calostro es máxima durante las primeras 24 horas de vida, permitiendo el paso por la parte basolateral de los enterocitos a las grandes moléculas. A partir de las 24 horas tras el nacimiento se produce una reducción en la permeabilidad del intestino.

Los distintos tipos de diarreas que podemos encontrarnos en los lechones en lactación pueden ser:

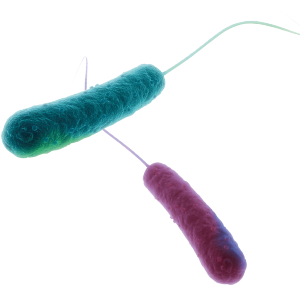

1.- DIARREA POR E.COLI

Escherichia coli es capaz de persistir y multiplicarse en el intestino gracias a las fimbrias (F4, F5, F6 y F41).

Existe un patotipo de E. coli con el gen eae que codifica para la intimina, una proteína de adhesión a los enterocitos que provoca la pérdida de absorción.

2.- DIARREA POR CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TIPO A

Clostridium perfringens tipo A se encuentra presente tanto en animales sanos como enfermos y produce dos toxinas importantes:

3.- DIARREA POR CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TIPO C

Figura 1. Intestino afectado por Clostridium perfringens tipo C.

Clostridium perfringens tipo C produce siendo esta última la causante de las lesiones de la enteritis necrótica que se produce en el intestino. En este caso, se produce un desequilibrio en la microbiota intestinal del lechón en los primeros días de vida, provocando una proliferación de los clostridios presentes.

Estos desequilibrios suelen estar asociados a la falta de limpieza e higiene en las instalaciones.

4.- DIARREA POR ENTEROCOCCUS

Algunas especies de Enterococcus pueden estar involucradas en la diarrea en lechones lactantes, ya que aparecen en las analíticas, aunque no sabemos qué papel juegan en los procesos entéricos.

5.- DIARREA POR ISOSPORA SUIS

Provoca necrosis de los enterocitos, seguido de atrofia de las vellosidades. Se controla perfectamente con la administración de totrazurilo al tercer día de vida a través de un aplicador alargado para evitar la pérdida de la dosis en la aplicación.

6.- DIARREA POR ROTAVIRUS

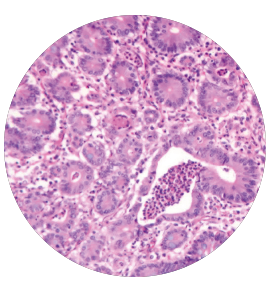

Figura 2. Intestino afectado por Rotavirus.

Las dos especies de Rotavirus que más aparecen son el tipo A, para el cual existe una vacuna viva, y el tipo C, para el que no existe vacuna en el mercado.

El Rotavirus actúa destruyendo los enterocitos maduros y, por lo tanto, reduciendo la capacidad de absorción de nutrientes por parte del lechón.

El desarrollo del proceso digestivo en el lechón dependerá del equilibrio entre el estado inmunitario del lechón, dependiente del protocolo de vacunación, y la presión de infección existente en la explotación (determinada por los protocolos de limpieza y desinfección de la sala de partos).

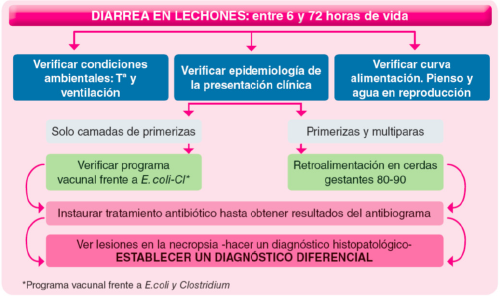

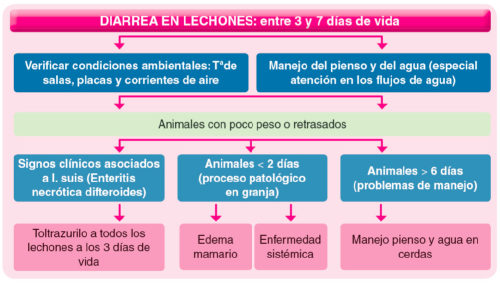

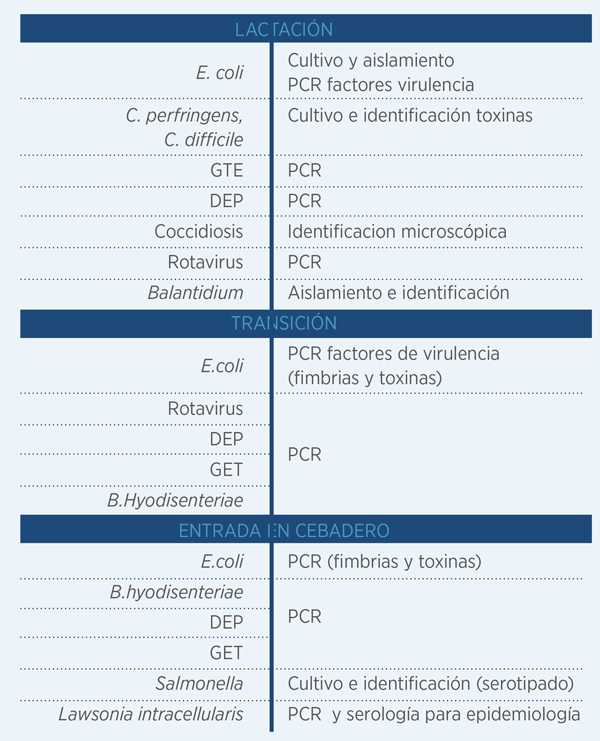

Diagnóstico de diarreas en lechones en fase de lactación

Árbol de decisiones para el diagnóstico de procesos entéricos en los primeros días de vida del lechón

Árbol de decisiones para el diagnóstico de procesos entéricos en lechones de 3 a 7 días de vida

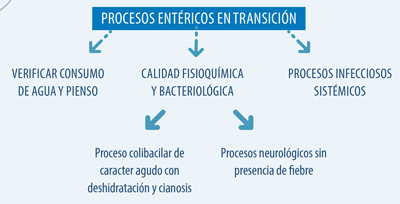

FASE DE TRANSICION

El consumo de pienso de los lechones en las primeras horas tras el destete determinará el grado de atrofia intestinal, y por lo tanto, de síndrome de mala absorción que condiciona el desarrollo corporal y la susceptibilidad a las distintas enfermedades.

Figura 3. Patogénesis del síndrome de mala absorción intestinal.

El patógeno entérico aislado con más frecuencia en la fase de transición es E. Coli, en sus variantes F4 y el F18. Esto da lugar a procesos diarreicos que cursan con fuerte deshidratación y toxemia, llegando a originar la muerte.

En estos casos, tan importante es la rápida instauración de un tratamiento antibiótico, como proporcionar ayuno y controlar los factores de riesgo, como son la calidad microbiológica y fisicoquímica del agua, entre otros.

Además, cabe resaltar que actualmente, existen en el mercado vacunas específicas para crear inmunidad frente a F4 y F18, siendo de gran interés incluirlas en esta fase.

Figura 4. Factores de riesgo en la presentación de diarreas.

Figura 5. Patogénesis de las infecciones causadas por E. coli.

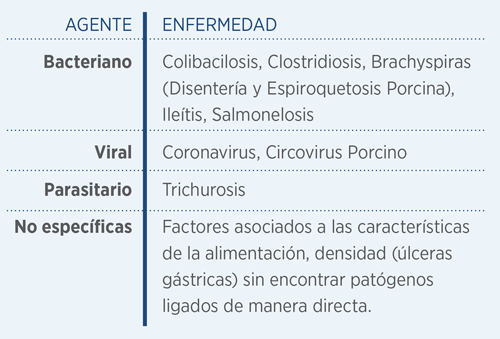

FASE DE CEBO

En cuanto a los procesos diarreicos en la fase de cebo, hay que tener en cuenta una serie de puntos críticos:

Tabla 1. Agentes causales de procesos diarreicos en cebo.

1.- DISENTERÍA PORCINA

En la actualidad, la disentería porcina es uno de los problemas más graves de las explotaciones porcinas a nivel mundial, debido a la severidad del proceso agudo y a las elevadas pérdidas indirectas que provoca cuando adquiere carácter enzoótico.

2.- ILEÍTIS

3.- COLIBACILOSIS

Es una enfermedad multifactorial en la que los factores ambientales, de manejo y nutricionales tienen una gran importancia. La corrección en la temperatura de entrada al cebadero es de vital importancia, ya que variaciones acentuadas son un factor de estrés que da lugar a una susceptibilidad mayor.

Niveles elevados de proteína en pienso y la mala calidad del agua dan lugar a una alteración de la microbiota intestinal con aumento de E. coli y como consecuencia se presenta la diarrea y la toxemia que se genera.

Una cosa de la que no hemos hablado es el efecto secundario de las enfermedades entéricas en la fase de transición y engorde de los animales. Uno de los mayores impactos de la enfermedad colibacilar radica en que, al producirse una inflamación intestinal, tendremos un incremento de la permeabilidad intestinal.

Esto es debido a que se alteran las uniones estrechas que se encuentran entre los enterocitos produciendo el paso de toxinas directamente al torrente sanguíneo del animal. Es muy frecuente que todas estas alteraciones den lugar a la presentación de procesos respiratorios, una vez tratado y corregido el proceso de diarrea de los animales.

Figura 6. Permeabilidad intestinal.

Suscribete ahora a la revista técnica porcina

AUTORES

La fuerza del futuro del sector porcino

Fernando Laguna Arán

Yaya Wars: la campaña de INTERPORC que une tradición, emoción y gastronomía para conectar a abuelos y nietos

Proyecto FOTOPUR: sistema innovador para aprovechamiento fotovoltaico y reducción de emisiones en balsas de purines

Marcos Agudo Vicente

Streptococcus suis: claves diagnósticas desde la lesión hasta el laboratorio

Síndrome de dermatitis ulcerativa en cerdas: ¿te suena?

Paula Sánchez Giménez

Claves para un manejo óptimo del proceso de vacunación en lechones

Vigilancia de resistencias en bacterias patógenas clínicas: herramienta clave para la prescripción responsable de antibióticos en veterinaria

Cristiana Teixeira Justo Cristina Muñoz Madero María J. Vilar

Toma de muestras a nivel de campo: el primer eslabón para alcanzar un buen diagnóstico laboratorial

Gema Chacón Mireya Melero Pérez

Bioseguridad porcina 360°: de las barreras visibles a los reservorios ocultos – Parte II

David García Páez

Pulse. Administración sin aguja para porcino: dosis precisas, rapidez y bioseguridad

Tolvas BluHox: Adaptación y evolución en función del estado y fase del animal

“Juntos lo hacemos posible”: la iniciativa de Boehringer Ingelheim para respaldar a los profesionales ante los nuevos desafíos de la industria