Para saber más visita: Ceva.

Las zoonosis se definen como las enfermedades transmitidas de forma natural entre los vertebrados y la especie humana. Aunque, desde el enfoque de Una Salud (One Health), deberíamos decir sólo “entre vertebrados”. Este enfoque promueve la defensa y mejora de la salud de todas las especies.

Las zoonosis se definen como las enfermedades transmitidas de forma natural entre los vertebrados y la especie humana. Aunque, desde el enfoque de Una Salud (One Health), deberíamos decir sólo “entre vertebrados”.

El enfoque “Una Salud” promueve la defensa y mejora de la salud de todas las especies (humanos, animales y plantas) a través de una mayor cooperación entre los profesionales que trabajan en salud pública, sanidad animal y sanidad ambiental.

Este enfoque holístico es el único que permite afrontar de forma eficaz y colaborativa la prevención, control, gestión y comunicación de los riesgos biológicos y las amenazas de enfermedades transmisibles en un mundo globalizado, inmerso en el cambio climático y sujeto a tensiones comerciales y sociales que están condicionando la aparición de nuevos escenarios sanitarios.

En este contexto cobran relevancia, paradójicamente, algunas cuestiones de índole local y cotidiana en algunos casos, frente a otras de tipo global en otros, en la relación existente entre las personas y los animales.

Los vínculos entre animales y personas varían bajo condicionantes culturales y sociales que pueden pasar desapercibidos pero que son muy relevantes en términos de exposición a ciertos riesgos biológicos y, por tanto, al mantenimiento y emergencia de enfermedades transmisibles, particularmente las zoonosis.

Los vínculos entre animales y personas varían bajo condicionantes culturales y sociales que pueden pasar desapercibidos pero que son muy relevantes en términos de exposición a ciertos riesgos biológicos y, por tanto, al mantenimiento y emergencia de enfermedades transmisibles, particularmente las zoonosis.

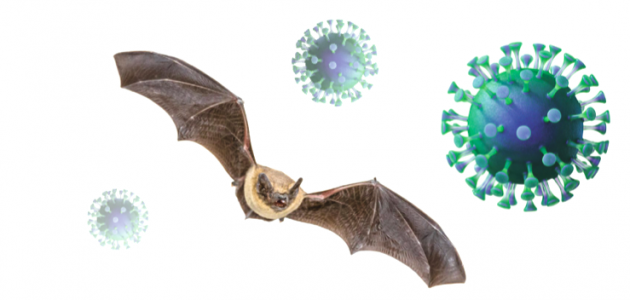

La COVID-19, de mención ineludible, es un ejemplo claro: origen zoonótico muy probable -murciélagos más un muy probable intermediario-, diseminación y amplificación asociada a movimientos y comercialización de animales salvajes en mercados húmedos, transmisión respiratoria y por tanto favorecida por altas densidades poblacionales urbanas y clima templado, diseminación a larga distancia por medios de transporte -aviones, trenes, vehículos particulares-, favorecimiento por hábitos de vida y consumo -reuniones sociales, ocio, comercio, transporte colectivo, turismo-, etcétera.

Pero volvamos al asunto: trataremos de identificar algunos de los grandes aspectos socioculturales y demográficos en los que la actividad humana modela (y favorece en muchas ocasiones) la emergencia y mantenimiento de zoonosis, especialmente en el ámbito urbano.

URBANITAS

En primer lugar, es necesario conocer la condición mayoritaria de la población mundial como urbanitas. En algún momento entre 2007 y 2008 el fiel de la balanza cayó del mayor peso de población rural hacia el de tipo urbano.

De 25 ciudades con más de 8 millones de habitantes, sólo 3 están en países desarrollados: Nueva York, Tokio y Seúl.

De 25 ciudades con más de 8 millones de habitantes, sólo 3 están en países desarrollados: Nueva York, Tokio y Seúl.

Según el Banco Mundial, 200 millones de asiáticos abandonaron las zonas rurales y se asentaron en áreas urbanas entre 2000 y 2010; el 60% de la población mundial vive ya en Asia y regiones del Pacífico.

SANIDAD EN LA CIUDAD

Intuitivamente, y como consecuencia del aparente acceso más fácil a educación y recursos sanitarios, se diría que los urbanitas responden a los síntomas, buscan y acceden a asistencia sanitaria antes que los pobladores rurales. También, que adoptan hábitos saludables más rápidamente y de forma mantenida.

Algunos ejemplos: se estima que 4.000 millones de personas no disponen de agua potable en casa ni a una corta distancia.

La mitad de la población de Bombay (es decir, unos 9 millones de habitantes) no tiene acceso a una letrina. Esto representa el depósito diario de unas 3.000 toneladas de materia fecal que no recibe tratamiento, y ello pese a las campañas y el esfuerzo de las administraciones, que progresivamente reducen estas cifras.

Se estima que dos de cada cinco muertos en esta ciudad lo son por la combinación de agua contaminada y falta de cloacas.

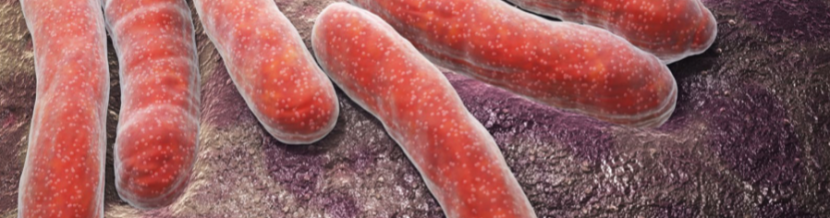

Las tasas de tuberculosis humana habían sido tradicionalmente más altas en los centros urbanos que en el medio rural, asociadas a la densidad poblacional.

Pero, en la actualidad, en los suburbios de Dhaka (Bangladesh) su prevalencia es el doble que la media a nivel nacional y hasta 4 veces mayor que la media a nivel urbano.

Pero, en la actualidad, en los suburbios de Dhaka (Bangladesh) su prevalencia es el doble que la media a nivel nacional y hasta 4 veces mayor que la media a nivel urbano.

Algo similar ocurrió en los EEUU en la década de los 80 entre personas sin hogar y reclusos.

Las zonas suburbiales suponen también un medioambiente favorable para la proliferación de vectores y, por tanto, de sus enfermedades asociadas, que son endémicas en muchos casos (enfermedad de Chagas, malaria, dengue, fiebre amarilla).

De igual forma, la inexistencia de predadores y carroñeros (a excepción de gatos y perros, que contribuyen con sus propios parásitos y enfermedades), así como la creación de microespacios y resguardos favorece el aumento de la presencia de roedores y sus enfermedades asociadas.

Enumeremos algunos patógenos bien conocidos:

Muchas de estas enfermedades y patógenos han sido tradicionalmente de carácter rural y asociadas a brotes muy reducidos en su extensión, pero las altas densidades humanas favorecen la aparición de brotes de mayor entidad que además pueden difundirse con facilidad.

RELACIÓN CON LOS ANIMALES EN EL ÁMBITO URBANO

En la gran ciudad, los animales ocupan varios espacios de relación con las personas:

Por el contrario, en el ámbito rural, hay un vínculo esencialmente utilitario (animales de trabajo, de guarda y de abasto).

Este vínculo afectivo puede llegar a generar situaciones paradójicas que entran en la biofilia o síndrome de Bambi. Este síndrome hace referencia a unos intensos sentimientos a favor de los animales, particularmente aquellos que resultan “simpáticos” o “bonitos”. Tan intensos que llevan a estas personas a proteger a los animales por encima de cualquier consideración. Esto puede traducirse en la protección de animales plaga o de especies alóctonas, rechazando controles poblacionales o incluso alimentando y procurándoles cuidados.

En otro extremo de la relación humano-animal en la ciudad está el consumo de alimentos exóticos, conceptuados tanto como una delicatessen gastronómica o, sobre todo, como un signo de estatus. Comer cocodrilo o avestruz es un signo de poder adquisitivo.

Colateralmente, también hay una parte del comercio de especies no habituales con destino al consumo humano de base etnológica, es decir, que responde a los hábitos del lugar de origen de población inmigrante.

Esta población ejerce una demanda de productos que les son familiares y que representan sus costumbres y tradiciones. Alcanzado cierto nivel económico, pueden afrontar su adquisición y los solicitan. Se crea así un circuito comercial minoritario y de difícil cuantificación y supervisión, que, en ocasiones, origina igualmente, un comercio ilegal de productos alimentarios sin control sanitario.

Esta población ejerce una demanda de productos que les son familiares y que representan sus costumbres y tradiciones. Alcanzado cierto nivel económico, pueden afrontar su adquisición y los solicitan. Se crea así un circuito comercial minoritario y de difícil cuantificación y supervisión, que, en ocasiones, origina igualmente, un comercio ilegal de productos alimentarios sin control sanitario.

Y, como último elemento, la expansión de las ciudades. El movimiento de tierras y nuevos usos que se genera en la periferia de las ciudades, además de crear nuevos asentamientos humanos de baja calidad, origina también ciertas estructuras de producción ganadera donde antes había selva.

ACCESO A ALIMENTOS – MERCADOS

En los países más avanzados, se estima que la carne viaja de media unos 2.000 Km antes de terminar en el supermercado de la esquina. Pero el supermercado no es un concepto universal.

¿Cómo es el acceso a alimentos en la mayoría de las nuevas megaciudades?

Los animales salvajes -o criados en cautividad en granjas rudimentarias- se mantienen vivos en jaulas inadecuadas esperando ser sacrificados a demanda del consumidor.

Las alternativas son tecnologías muy básicas: salazón, ahumado, secado… Aunque criados en cautividad en algunos casos, podemos encontrar en puestos vecinos a animales capturados a cientos de kilómetros, en su hábitat natural.

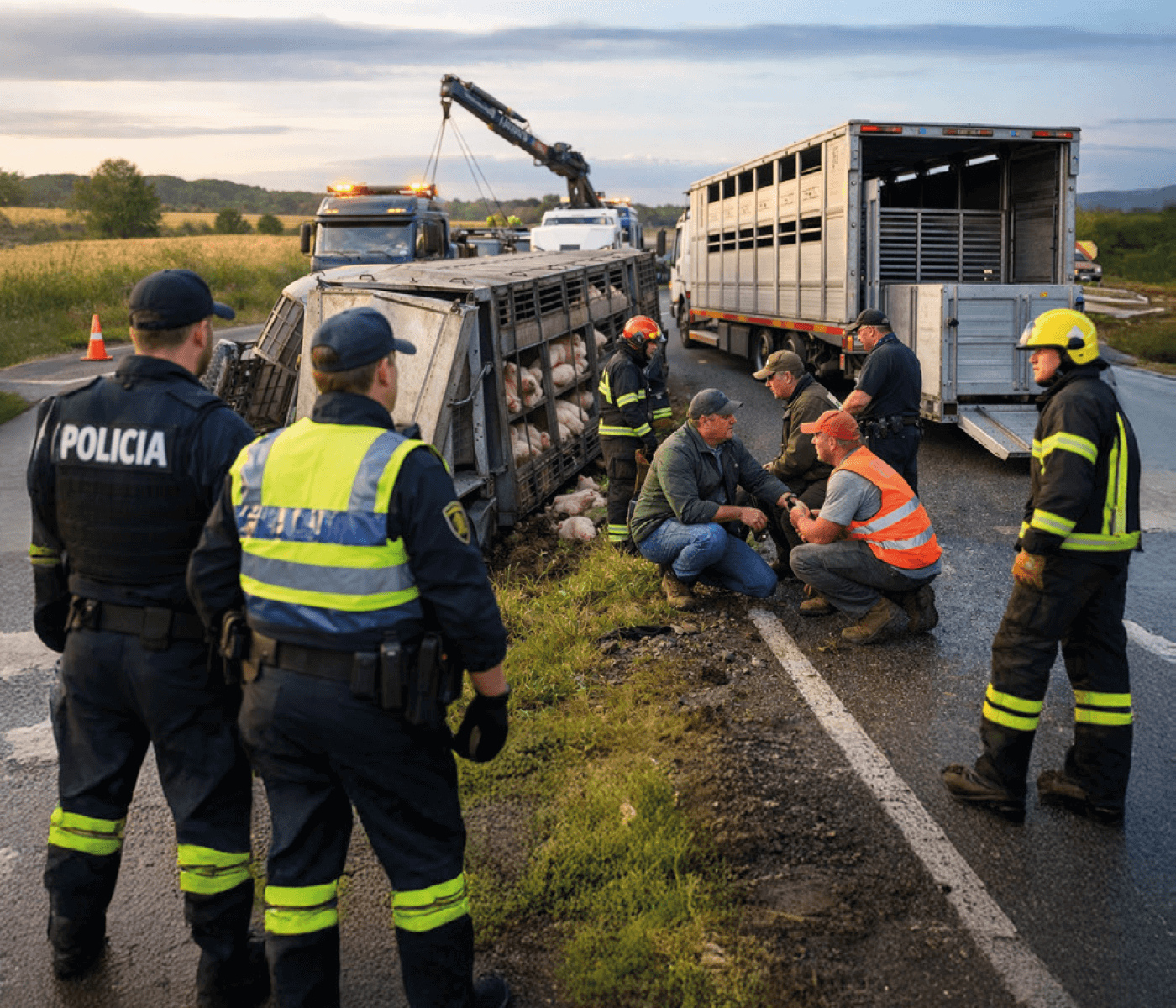

Otro elemento es el estrés de transporte, que en el caso de la fauna se prolonga desde la captura hasta el sacrificio. El comercio ilegal empeora aún más las condiciones de falta de bioseguridad y bienestar animal.

Sean domésticos o salvajes, en el tiempo de permanencia en el mercado los animales aletean, tosen, defecan, orinan. Todo ello significa una emisión masiva de fómites al entorno, contaminando el aire que otros (animales y personas) respiran y las superficies sobre las que se sacrifican y faenan los animales, favoreciéndose las contaminaciones cruzadas.

Las condiciones higiénicas de cuchillos, tajadores y recipientes para el desplumado, desollado, eviscerado, etc., son muy deficientes como norma. La limpieza suele llevarse a cabo mediante simple arrastre mecánico con agua. Y los efluentes, sin sistemas de depuración, constituyen grandes emisores y diseminadores.

Por su parte, la carne de matorral es carne de caza. Aprovecha la fuente de proteína procedente de la caza allí donde la ganadería escasea o hay acceso a poblaciones animales salvajes y relativamente abundantes.

Evidentemente, hay también una surtida oferta de productos derivados: huevos (de aves, pero también de reptiles), leche (vaca u oveja, pero también yak, burra o camella), y otros como cuero, escamas, garras, cuernos o huesos, muchos de estos últimos de uso en medicina tradicional.

En muchas ocasiones estos mercados evolucionan y crecen, adoptando una cierta estructura formal. Predominan ya netamente los animales de granja, pero conviven otros muy rudimentarios, compartiendo espacios vecinos.

En ambos modelos, la fiabilidad de la cadena de suministro es muy variable, la trazabilidad es, en muchas ocasiones, prácticamente inexistente y algunos productos especialmente raros (etimológicamente) están sujetos a fuertes condiciones de oferta/demanda, accesibilidad, estacionalidad casi estricta, baja tecnificación y escasísima seguridad alimentaria. La vigilancia sanitaria escasea o se elude con facilidad.

HÁBITOS LOCALES Y COMERCIO GLOBAL

En los grandes mercados húmedos asiáticos y en sus equivalentes mercados tradicionales de otras zonas geográficas, pueden encontrarse productos y animales que van de lo exótico a lo excéntrico a los ojos de un occidental.

En el otro extremo, la globalización incluye el intercambio masivo de animales y sus productos, así como la interacción de personas de orígenes remotos con población, animales y medioambientes lejanos y previamente inaccesibles o no contactados.

CONCLUSIÓN

Las implicaciones sanitarias en relación con las zoonosis que estos y otros condicionantes conllevan pudieron ser ignoradas -lo fueron, triste e injustamente- hasta diciembre de 2019.

El mercado de Wuhan pudo actuar como mero amplificador o como punto inicial. ¿Volverá a ocurrir? Probablemente.

Para concluir, “zoonosis” tampoco es un concepto universal. Muchas culturas no lo conocen o no lo admiten. En la educación y concienciación reside la clave.

Para saber más visita: Ceva.

Leer más sobre Ceva.

Suscribete ahora a la revista técnica porcina

AUTORES

Cómo cuidar la salud respiratoria de los cerdos: medidas clave

Alejandro Cid González Ana I. Pastor Calonge César B. Gutiérrez Martín Mario Delgado García Óscar Mencía-Ares Sonia Martínez Martínez

2026: consolidar fortalezas para avanzar con firmeza

Respuesta de emergencia en accidentes con transporte porcino: la experiencia danesa

Cecilie Kobek-Kjeldager Kirstin Dahl-Pedersen Mette S. Herskin

Microbiota intestinal en el cerdo: de la taxonomía a la función en producción porcina

Eduard de la Torre Candán

Energía neta y crecimiento porcino: claves para una mejor predicción

Gabriela Martínez

La apuesta ganadora de Porgaor, Grupo LANKA: el sistema de alimentación individualizada en maternidades, Materneo de Asserva

El arte de alimentar a cerdas reproductoras: inteligencia artificial al servicio de la nutrición y productividad

Gustavo Márquez Esteban Pablo Fuentes Pardo Sara Crespo Vicente

Lechones más fuertes y numerosos al destete

Estrategia nutricional active feeding en lechones destetados PRRS positivos

Alberto Morillo Alujas

MASTERFLY® BAIT: control eficaz y duradero de moscas

El destete como punto clave de la productividad: puntos críticos a tener en cuenta

Anabel Fernández Bravo Andrea Martínez Martínez Elena Goyena Salgado Emilio José Ruiz Fernández Francisco Frances Diaz José Manuel Pinto Carrasco Manuel Toledo Castillo Simón García Legaz

Medidas para el control de la cepa Rosalía de PRRS

Gestionar la incertidumbre cuando el miedo entra en la granja

Laura Pérez Sala

Bioseguridad y control: estrategias para afrontar el PRRS y PPA en un escenario de riesgo

Bioseguridad aplicada frente a Peste Porcina Africana: protocolos clave en granja, logística y control externo

David García Páez